Bären als Sklaven

Ein Bär ist in Beziehung zum Menschen vieles: ein wildes Tier, ein in Form eines Teddybären geliebtes und verniedlichtes Tier, ein ausgerottetes Tier oder wie der Tanzbär ein von Menschen beherrschtes Tier. Schon vor Jahrtausenden diente die Haltung von Bären oder anderen Raubtieren dem Prestige von Herrschern. Diese konnten mit der in Gefangenschaft gehaltenen Bären ihre Macht über die „wilden Bestien“ beweisen. Inszenierte Schaukämpfe zwischen Tieren dienten der Unterhaltung des Hofstaates. Eine Praxis, die es zum Teil noch im 19. Jahrhundert an europäischen Fürstenhöfen gab. Die herrschaftliche Bärenhaltung fand ihr volkstümliches Gegenstück in den Bärenkäfigen der wandernden Menagerien und in den Tanzbären. Tanzbären sind zumeist abgerichtete Braunbären, die auf Kommando tanzähnliche Bewegungen ausführen. Solche dressierten Bären waren bzw. sind zum Teil bis heute hinein eine Attraktion auf Jahrmärkten, in Zirkussen als auch auf öffentlichen Plätzen.

Die erlernten Kunststücke wurden zum Teil durch grausame Dressurmethoden den Bären beigebracht. Die Bären mussten auf einer heißen Eisenplatte stehen oder andere Qualen durchleiden, während eine Melodie spielte. Um den Schmerzen zu entgehen, „tanzten“ die Bären. Später reichte es, dieselbe Melodie anzustimmen und die Tiere fingen wieder mit den Bewegungen an. Mittels klassischer Konditionierung dressierten die Besitzer den Bären. Der Maulkorb, beschnittene Krallen und der an einer Schnur befestigte schmerzhafte Nasenring machte die Tiere zum Sklaven. Sie waren dem Willen ihres Besitzers ausgeliefert.

Als Attraktion präsentierten fahrende Schausteller die dressierten Bären auch in Niederbayern. So etwa in Zwiesel oder in Straubing. Man merkte dem Bären an, dass er (gar alkoholisiert?) mit dem Gleichgewicht rang und von einer Hinterpfote auf die andere auswich. Immer wenn er wieder zurück auf den Boden mochte, hinderte ihn der Schlag der Rahmentrommel daran. Die Faszination von Tanzbären und dessen Vertrautheit fanden seit 1900 als aufziehbare kleine Tanzbären Einzug in die Kinderzimmer und auch Playmobil hatte einen Tanzbären im Programm.

Tierschutzorganisationen wie „Vier Pfoten“ oder der Verein „Gewerkschaft für Tiere“, der 2008 einen Bärenpark in Hart bei Bad Füssing (Landkreis Passau) eröffnet hat, setzen sich für ein Verbot der Tanzbär-Haltung und -Dressur ein. Sie verhandeln mit Besitzern und dem Staat über die Freilassung der oft kranken oder extrem verhaltensgestörten Tiere oder kaufen Tanzbären frei. Für die ehemaligen Zirkus- und Tanzbären enden damit die erlebten Qualen. Mittlerweile ist die Abrichtung und Haltung der Tanzbären in der EU offiziell verboten und dennoch sind sie weiterhin eine Attraktion von fahrenden Schaustellern und Zirkussen in Osteuropa (u.a. in Russland, Bulgarien, Rumänien, Serbien oder der Türkei) und Südostasien (Indien, Sri Lanka, Vietnam). In Deutschland ist die Zurschaustellung von Tanzbären seit 1990 verboten.

Cindy Drexl

Foto: Stadtarchiv Straubing

Denkmalschutz und neues Leben in alten Häusern

Alte Häuser stehen bei den Besitzer/innen oder Erben oft nicht hoch im Kurs – besonders dann, wenn sie unter Schutz stehen. Die Behörden haben den nicht unberechtigten Ruf, die Betroffenen durch kostenträchtige Auflagen, Untersuchungen aller Art und Bescheide zu quälen und so oft den drohenden Verfall historischer Bausubstanz eher noch zu beschleunigen.

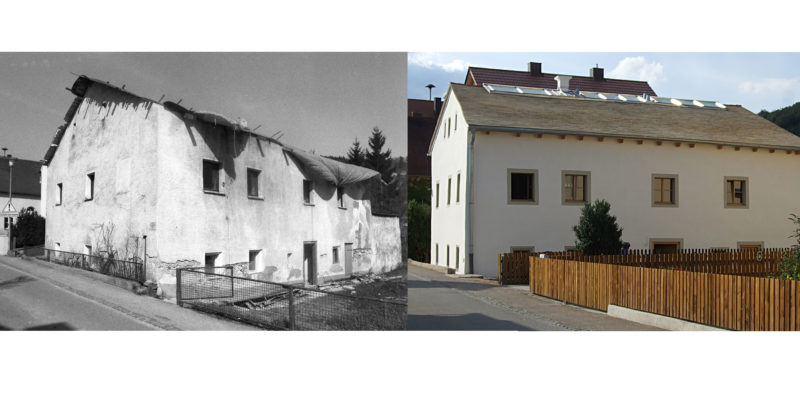

Doch es gibt immer wieder leuchtende Ausnahmen, zum Beispiel in Landshut. Das bereits 1483 errichtete Holzblockhaus in der Pfettrachgasse an der historischen Verbindung von Landshut Richtung Altdorf südlich des Klosters Seligenthal fristete jahrzehntelang einen Dornröschenschlaf unter fachfremden Putzschichten und brachialen Einbauten aller Art.

Ein klassischer Fall von „altem Graffel“, das nach Leerstand gerne bedenkenlos über den Haufen geschoben wird. Wenn nicht ein kleines Wunder geschieht. Ein Münchner Architekt erwarb das geschichtsträchtige Anwesen 2018, entrümpelte es und legte seine ursprüngliche Struktur frei. Im Laufe von ein paar Jahren ist es dank hoher mühsamer Eigenleistungen in neuem Glanz erstrahlt – denkmalgerecht mit örtlichen Handwerkern saniert. In der sehr lesenswerten kleinen Broschüre zum Bauen schreibt der neue Besitzer: „Ein Haus, das gebraucht wird, wird benutzt… Achtsamkeit und Behutsamkeit im Umgang ergeben sich aus dem Wert des Behandelten.“

Und das neue Schmuckstück steht jetzt nicht einfach nur rum, sondern bekommt deshalb im laufenden Jahr ein anspruchsvolles Kulturprogramm unter dem Motto „Hausgäste“ verpaßt. Das GASTGEB – wie das Gebäude nach der Sanierung in Anlehnung an seine frühere Nutzung als Herberge heisst – bietet kreativen Gästen und Freunden des Hauses Gelegenheit, auf den uralten Ort einzugehen und ihn mit bildender und darstellender Kunst in vielen möglichen Ausdrucksformen zu bespielen (www.zurgastgeb.de). Der Bauherr hat eine erstaunliche Wirkung auf seine Besucher festgestellt: “Jeder, der hier reinkommt, wird sofort offener.“

Das Projekt wird von der Stadt Landshut unter dem Dach der „Freunde der Altstadt Landshut e.V.“ finanziell unterstützt und hat den Vorsitzenden Josef Wiesmüller anläßlich der Eröffnung der 1. Ausstellung zu folgendem Kommentar hingerissen: “Es ist ein Traum, hier zu sein und diese Aura wahrnehmen zu dürfen, die alte Bausubstanz zu erleben, die mühsam freigeschält wurde, um jahrhundertealte Stadtgeschichte abzubilden.“

Helmut Wartner

Foto: Sascha Kletzsch

Lob der Namenlosen…

Manchmal frag ich mich, wie viele besondere und faszinierende Bäume buchstäblich vor der eigenen Nase wachsen und doch übersehen werden. Ich fasse mich folglich an selbiger und berichte hier von einer gewaltigen Eiche, an der ich jahrelang und unzählige Male auf der Autobahn A3 vorbeigerast bin, ohne die Alteiche wirklich zu bemerken und vor allem, ohne je von der Autobahn abzufahren und den Baum zu besuchen. Obwohl ich mir immer dachte: „Eigentlich könnte ich doch mal… Na ja, vielleicht nächstes Mal, wenn mehr Zeit ist“

An einem Sommerabend habe ich mich dann durchgerungen und die noch bevorstehende längere Autofahrt an der Ausfahrt Metten unterbrochen. Die Eiche ist von dort aus schnell erreicht: Ein kurzes Stück der Staatsstraße 2125 Richtung Neuhausen folgen und schon nach wenigen hundert Metern links auf den Schwarzachgraben einbiegen, einen Feldweg, der direkt zur Eiche führt. Ich war überwältigt und hatte nicht damit gerechnet, dass die Stieleiche so gewaltig sein würde. Mächtig ragte sie in der beginnenden Dämmerung auf, unfassbar nah an der Autobahntrasse, ein sich tief gabelnder Stamm von dichtem Unterholz umgeben. Vielleicht lag es an der Mischung aus nachlassendem Tageslicht und monoton vorbeirauschenden Autobahnlärm, dass sich schnell eine gewisse Traurigkeit bei mir einstellte: eine imposante Eiche, wie sie unseren Vorfahren sicher heilig gewesen wäre, fristet hier buchstäblich am Rande unserer schnelllebigen Gesellschaft ihr Dasein.

Aber ist es wirklich so? Das Überleben dieser Eiche so nahe an einer der wichtigsten europäischen Verkehrsschlagadern grenzt für mich an ein Wunder. Wahrscheinlich sind im 20. Jahrhundert mehr Eichen der Straßenplanung zum Opfer gefallen als dem Blitz. Bereits in der NS-Zeit begannen die raumgreifenden Erdarbeiten für die „Nibelungen-Autobahn“, dem heutigen A3-Abschnitt zwischen Deggendorf und Passau, ohne dass der Eiche etwas passiert ist. Ab 1968 wurde die Autobahn mit geänderter Trassenführung fertiggestellt und die Eiche blieb abermals stehen.

Ein kleines Wunder, das Mut macht. Vielleicht steht die Eiche ja insgeheim doch unter dem Schutz der alten Götter. Oder bringt ihr ein völlig verrostetes Hufeisen, nahe der Stammbasis, seit Jahrzehnten Glück? Ich weiß es nicht, aber entscheide, das Hufeisen auf jeden Fall bei der Eiche zu lassen. In Zeiten der globalen Erwärmung und von Massenauftreten des Eichenprozessionsspinners kann es die alte Stieleiche noch gut gebrauchen und wird vielleicht dann noch stehen, wenn asphaltierte Autobahnen nur noch aus Geschichtsbüchern bekannt sind.

Jürgen Schuller

Foto: Jürgen Schuller

Ziegel – ein Baustoff für die Ewigkeit?

Einer der Schätze, die das Niederbayerische Hügelland birgt, ist der Ton. Wenn mit der Zeit, über viele Millionen Jahre, alte Gesteinsschichten verwittern, wird aus ihnen Kies, Sand oder eben Ton.

Im Mittelalter haben die Menschen ihre Häuser aus Holz gebaut und die Dächer mit Stroh gedeckt. Backsteine und Ziegel hingegen waren ein Luxus. Wenn überhaupt hat man sie beim Bau von Kirchen, Klöstern und Burgen verwendet. Mit der Zeit stieg die Nachfrage an Backsteinen und Ziegel, denn immer mehr Menschen zogen in die Städte. Stadthäuser wurden seit dem ausgehenden Mittelalter nicht mehr aus Holz gebaut und mit Stroh gedeckt. Die Feuergefahr war einfach zu hoch. Backsteine und Ziegel waren so gefragt, dass Bauern den Zehent, den zehnten Teil ihrer Ernte in Ziegeln entrichten mussten, die sie neben der Feldarbeit herstellten. Schon bald orientierten sich die Bauern an den Stadthäusern und fingen an ihre Höfe mit Backstein und Ziegel zu errichten. Immer mehr Ziegeleien entstanden. Auch der Staat kurbelte die Ziegelproduktion an: Weil das Holz knapp wurde und andauernd Brände wüteten, war es in Bayern ab 1791 verboten reine Holzhäuser zu bauen: Zumindest teilweise musste ein Haus aus Backsteinen bestehen und mit Dachziegeln gedeckt werden.

Die Nachfrage wurde im 19. Jahrhundert so groß, dass man händeringend nach Arbeitern suchte. Und schon bald kamen die ersten Gastarbeiterfamilien aus den armen Regionen Norditaliens nach Niederbayern; zuerst zu Fuß, später mit der Bahn. Die Saison begann an Josefi, am 19. März und endete am Gallus-Tag, am 16. Oktober. Die Verpflegung, zweimal am Tag Polenta, war kümmerlich und das bei unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Es gab fast keine Ruhetage und die Menschen arbeiteten von 4 Uhr früh bis 9 Uhr abends, oft bis zu 15 Stunden am Tag, Kinder und Frauen 10 Stunden, – und das mit den primitivsten Werkzeugen. Mit Spitzhacken und Schaufeln bauten die Arbeiter den Ton ab, dann musste er mit den Füßen getreten, mit den Händen geschlagen, in die Form „gepatscht“, zum Trocknen getragen, meist die Aufgabe der Kinder und Frauen, und dann später zum Brennen gebracht werden. Und so stellt „ein jeder Gesell bis tausend Ziegel auf eine Tag-Arbeit“ her, schrieb Christoph Weigel 1698 in seinem Buch „Abbildung der gemein-nützlichen Haupt-Stände […]“.

Niederbayern blieb lange von der Industrialisierung verschont. Aber am Ende des 19. Jahrhunderts war die Zeit des handgeschlagenen Ziegels allmählich vorbei. In den Ziegeleien ersetzten nach und nach Maschinen menschliche Hände. Die alten Ziegeleien, in denen man alles von Hand machte, verschwanden. Sie waren einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Ein fleißiger Arbeiter mochte pro Tag über 1000 Ziegel herstellen, aber eine Maschine das zehnfache. Und es dauerte nicht lange, da waren die Kassen immer öfter leer und folgendes Sprücherl machte in den Ziegeleien die Runde.

„Die Rose blüth

der Dorn der sticht,

wer gleich bezahlt,

vergisst es nicht.“

Heute gibt es nur noch wenige große und hochspezialisierte Ziegelfabriken wie zum Beispiel in Vatersdorf oder in Neufahrn.

Christoph Goldstein

Foto: FLM

Der Hirsch im Wohnzimmer

Wer kennt ihn nicht, den „König des Waldes“? Den Hirsch mit seinem imponierenden Körperbau, seiner majestätischen Haltung, seiner ihm zugesprochenen Klugheit, Kraft und Schnelligkeit. Er war nicht nur ein begehrtes Jagdobjekt für den Adel, sondern auch ein gefragtes Bildmotiv. Viele Jagdgenrebilder stellen den Hirsch verfolgt von Hunden, im Kampf oder eben in der für ihn charakteristischen Brunstzeit als „röhrenden Hirsch“ dar.

Das Motiv des röhrenden Hirschs geht auf Gemälde des bekannten englischen Tiermalers Sir Edwin Landseer (1802-1873) zurück. Das Grundsujet der deutschen Hirschmalerei zeigt einen Hirsch in offener Landschaft am Waldbach oder auf der Höhe in kühler Herbstluft mit dampfendem Atem röhrend, also brüllend. Dieses profane über den jagdlichen Kontext hinausreichende Bildthema wurde etwa durch Familienzeitschriften wie der „Gartenlaube“ verbreitet und einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt. Die von den Kunstverlagen in großen Mengen und günstig produzierten Farbpostkarten vom röhrenden Hirsche kamen ab 1870 in Mode und gaben die Motive bekannter Jagdmaler wieder. Diese reinen Tierabbildungen kamen als Wandschmuck den beliebten Jagdtrophäen der Zeit nahe.

Was heute ein Inbegriff für Kitsch und Kleinbürgertum ist, galt seit der Wilhelminischen Epoche als „in“. Aber warum war dieses Tiermotiv über Jahrzehnte so populär? Zum einen waren die vor alpiner Kulisse dargestellten Hirsche Ausdruck einer unbestimmten Natursehnsucht und damit ein Gegenbild zur technisch-industriell geprägten Wirklichkeit. Zum anderen erweckte das Bildmotiv erotische Fantasien. Mit seinem mächtigen Geweih weist der Brunfthirsch sowohl auf eine männliche Dominanz und Potenz hin als auch auf eine traditionelle Auffassung, wonach die Hindin (Hirschkuh) im Konkurrenzkampf erobert werden muss. Diese männlich-sexuelle Zuschreibung scheint eher neueren Datums zu sein, da der Hirsch ursprünglich die christlichen Tugenden der Reinheit und Frömmigkeit verkörperte. Dass nicht andere Tiere wie Löwe oder Bär von den Künstlern als Bildmotiv gewählt wurden ist eng mit der hohen Popularität des Hirsches verbunden. Schließlich gehörte der Hirsch längst zur typischen Ikonographie des Jagdgenres. Ein weiterer Grund der Beliebtheit dieses Genres ist in der adligen Aura, die der Jagd noch lange anhaftete und im Wunsch nach sozialer Nachahmung zu sehen.

Bis in die 1960er Jahre zierte der röhrende Hirsch als Sofabild die Wohnzimmerwände vieler Haushalte. Der zumeist in Gold gerahmte röhrende Hirsch wurde zum Stereotyp deutscher Wohn- und Bildkultur.

Und heute schmückt der mit Geweih gekrönte Hirsch vielfach überflüssige Dinge. Man denke an Hirschgeweihe oder andere Jagdtrophäen aus Plüsch, Glitzer verzierte Wildtierköpfe aus Kunststoff, Resopal Brettchen mit Hirschmotiv oder an das Kultgetränk Jägermeister. Im Vordergrund stehen weniger religiöse Hintergründe als modernes Wohnambiente, gute Laune und Partystimmung. Kurzum: Der Hirsch erobert sich neue Räume.

Cindy Drexl

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christoffer_Drathmann_R%C3%B6hrender_Hirsch_und_Rehe_am_Waldrand.jpg

Die Eichen in Niedereulenbach – Zeugen in der Kulturlandschaft

„Alle Wege führen nach? Immer in die Provinz“ – so wirbt die etwas andere Land- und Gastwirtschaft Niedereulenbach an der Kelheimer Straße für ihre „Provinzbühne“, die coronabedingt viele Monate KünstlerInnen und ihren z.T. weit angereisten Fans keinen stimmungsvollen Auftritt ermöglichen konnte.

Die bis 1974 selbstständige Gemeinde Niedereulenbach wurde bereits im 10. Jahrhundert „ Alinpah“ als Schenkung des Grafen Eberhard an das oberbayerische Kloster Ebersberg erwähnt. Und für das „Ainpach inferior“ Niedereulenbach wurde auch die spätgothische und 1720 barockisierte Filialkirche St. Peter und Paul errichtet.

Rund 650 m westlich der Staatsstraße 2143 Richtung von Rottenburg nach Rohr steht eine stolze Eiche von ca. 175 Jahren als versteckter Naturschatz hinter der Kirche. Es ist ein Grenzbaum des Anwesens Eichen(!)weg Nr. 2. Ihr Stammumfang von über 5 m hat die Stadt Rottenburg veranlaßt, sie im August 2016 in Abstimmung mit dem Eigentümer als Naturdenkmal eintragen zu lassen, „um sie dauerhaft in ihrem Bestand zu schützen.“ So ging die Verkehrssicherungspflicht von der Stadt auf den Landkreis über. Das Stammende krallt sich wie ein riesiger Elefantenfuß in die Böschung am Straßenrand. Der jetzige Besitzer Josef Hirsch erinnert sich, dass er und seine Spezln als Kinder gerne „aufikragelt seien“.

Das knorrig gewachsene Eichenholz mit seiner griffigen tief eingerissenen Rinde ist dauerhafter als alle anderen europäischen Hölzer und wurde im Mittelalter ausschließlich für Fachwerkhäuser und im Schiffbau verwendet. Man schätzt, dass im legendären britischen Eichenwald des 18. Jahrhunderts etwa 500.000 Eichstämme einzig für Schiffszwecke gefällt wurden! Die Stiel-Eiche lieferte einst das begehrteste Bauholz. da ihre gekrümmten Äste die gebogenen Balken lieferten, die als Stützstreben und für Dachstühle benötigt wurden. Auch im Müllereigewerbe, für Fassbinderei, Gerberei und andere Handwerksberufe war die Eiche der Brotbaum. Heute stehen 300jährige Exemplare dank ihres hervorragenden Furnierholzes hoch im Kurs.

Eine weitere Stiel-Eiche in der südlich gelegenen Kellerstraße verrät, dass es sich dabei zusammen mit etlichen Rosskastanien um einen gezielt gepflanzten Baumhain über einem ehemaligen Bierkeller handelt. Das Exemplar mit der Naturdenkmalnummer 2.200 des Landkreises wird von der Unteren Naturschutzbehörde auf ca. 350 Jahre geschätzt. Dank dieser biologischen Kühlanlage mit einer Kronenbreite und Höhe von 20 m ließ sich mit den Kastanien das wertvolle Brauereigut zig jahrzehntelang optimal temperieren. Das war möglich durch knackige Winter und starke Eisblöcken aus Weihern, die in Zeiten des Klimawandels arg rar geworden sind. Dieser Keller gehörte den Vorfahren der heutigen Gastwirtsfamilie Kahlert.

Auf der neu errichteten Nistmöglichkeit im nahe gelegenen ehemaligen Brauereigebäude nistet seit 5 Jahren mit Unterbrechungen auch wieder ein Storchenpaar. Es findet auf den staatlich geförderten Wiesenbrüterflächen der umliegenden Landwirte im Großen Laabertal genug passende Nahrung für die Aufzucht seiner Jungen. Und eines Tages ist nach dem Umbau ein Neustart der „Provinzbühne Niedereulenbach“ mit großer Wiedereröffnungsfeier geplant. Dann lässt sich ein Besuch der Naturschmankerl auch wieder mit dem ein oder anderen Kulturschmankerl verbinden.

Helmut Wartner

Foto: Helmut Wartner

Von Büßern, Geißlern und Kreuzziehern

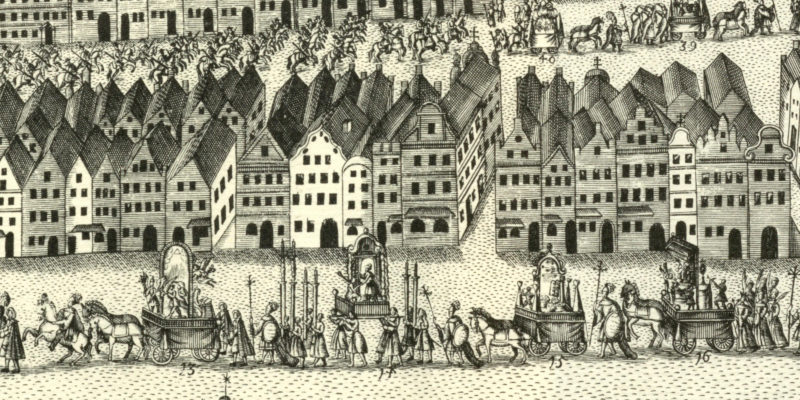

Landshut, Karfreitagabends im Jahr 1665. Eine Prozession zieht im Fackelschein durch die nächtliche Altstadt. Mehrere Dutzend in Kutten und mit Kapuzen verhüllte Personen peitschen sich mit Geißeln den Rücken, so dass das Blut nur so spritzt und ihre Haut in Fetzen herabhängt. Ganz Landshut, rund 7000 Personen, ist auf den Beinen. Viele Bürger ziehen bei der Prozession mit durch die morastigen und dreckigen Gassen der Stadt. Die anderen wiederum stehen als Zuschauer am Straßenrand und betrachten die Szenerie. Alljährlich spielte sich dieses Spektakel ab, bis es Ende des 18. Jahrhunderts schließlich verboten wurde.

In früheren Zeiten konnten religiöse Bräuche durchaus äußerst blutig und schaurig sein. Ein Beispiel hierfür ist die Landshuter Karfreitagsprozession, die während des 17. und 18. Jahrhunderts alljährlich stattfand. Sie ging gewöhnlich um 19:00 Uhr bei St. Jodok los und endete in der Pfarrkirche St. Martin. Veranstaltet wurde sie maßgeblich durch die Grab-Christi-Bruderschaft. Diese religiöse Vereinigung hatte besonders die Ausschmückung des Heiligen Grabes und die Gestaltung der Karwochenbräuche zur Aufgabe.

Den Geißlern, die sich zur Abbüßung ihrer Sünden selbst auspeitschen wollten, stellte die Bruderschaft Geißeln zur Verfügung. So erwarb sie im Jahr 1665 bei einem Gürtler 250, im Jahr 1666, 500 so genannte Sperlein. Diese waren kleine, aber äußerst spitze Metallteile, die dann in Seilstücken zu einer Geißel geflochten wurden. Damit konnte man schlimme Wunden reißen. Wie angesehen die Geißler bei der Bevölkerung waren, beweist, dass sie während der Prozession von den Töchtern des Bürgermeisters Glabsberger begleitet und umsorgt wurden. Diese reichten ihnen Zuckerkonfekt und Wein. Ersteres war mit Schmerzmitteln, d.h. wahrscheinlich mit Opium, durchsetzt. Im Anschluss an die Prozession wartete dann schon der Bader mit Salben im beheizten Badhaus, um sich der Wunden der Geißler anzunehmen.

Weitaus schmerzfreier war die Tätigkeit der zweiten Büßergruppe, die der Kreuzzieher. Mehrere Dutzend Büßer zogen schwere, mannshohe Holzkreuze mit sich wie einst Jesus Christus auf seinem Leidensweg nach Golgatha. Diese Kreuze wurden von der Grab-Christi-Bruderschaft angeschafft und den Büßern zur Verfügung gestellt. Im Jahr 1758 hatte die Bruderschaft zwei Bäume erworben, um daraus von Zimmerleuten Büßerkreuze herstellen zu lassen.

Insgesamt muss die ganze Szenerie mit den Geißlern und Kreuzziehern sehr schaurig gewesen sein, wenn man bedenkt, dass die Prozession Abends in der Dämmerung und bei Fackelschein stattfand. Anno 1710 begleiteten 57 bestellte Pechpfannenträger und 24 Fackelträger den Umzug.

Finanziell sehr aufwendig wurde die Prozession dadurch, dass man an verschiedenen Stellen der Stadt Szenen der Passion nachspielen ließ und auch Plastiken mit Passionsdarstellungen auf Tragbahren mit sich führte. Da die Kostüme und Plastiken angefertigt bzw. angeschafft werden mussten, gingen Mitglieder der Grab-Christi-Bruderschaft in der Karwoche von Haus zu Haus, um mit der Sammelbüchse Spenden zu erbitten. Teilweise hatte man aber auch auf die Requisiten der berühmten Landshuter Fronleichnamsprozession zurückgegriffen. In den Bruderschaftsrechnungen finden sich immer wieder Hinweise auf Anschaffungen für die szenischen Darstellungen bei der Prozession. Anno 1671 kaufte man für zwei Teufelskostüme 8 Ellen Rupfen, ferner zwei neue Perücken und einen Bart sowie ein neues Gewand für den Christusdarsteller. Zuweilen unterstützten auch reiche Bürger die Prozessionen, indem sie Requisiten erwarben. Im Jahr 1738 kaufte so der Handelsmann Gebhart einen neuen Rock für den Jünger Johannes, ein kleines Röcklein samt Mantel für Christus sowie jüdische Hauben und eine päpstliche Krone.

Wo in der Stadt welche Szenen der Passion gespielt wurden, ist nur sehr schwierig zu rekonstruieren. Aus den Rechnungen wissen wir von der Aufführung einer Geißelungsszene. Es mussten nämlich oftmals neue Geißelungskleider für Christus gekauft werden, da die Alten verschlissen waren. Einen Höhepunkt bildete für die Zuschauer der Statthalter Pilatus mit seiner römischen Reiterei, die im orientalischen Stil gekleidet war. In Landshut stattete man die Reiter sehr prunkvoll aus. 1740 erwarb z.B. die Bruderschaft 17 Pariser Ranken aus Damast für diese Reiterei.

Auf einem Friedhof, vermutlich dem von St. Jodok, wurde die Ölbergszene, also die Verhaftung von Jesus durch die Wache des hohen Rates gespielt. Für die Ölbergdarstellung malte im Jahr 1769 der Künstler Ignaz Kaufmann eine Kulissenwand.

Ab dem Jahr 1734 hatte die Bürgerschaft die Prozession nicht mehr bei Nacht abgehalten, um Geld für Kerzen, Fackeln und Windlichter einzusparen. Trotz des hohen Aufwands versuchte die Stadtgemeinde alljährlich den Umzug in traditioneller Weise durchzuführen. Ausnahmen gab es in Notzeiten wie im Österreichischen Erbfolgekrieg zwischen 1742 und 1745. Damals wurden keine Prozessionen abgehalten.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam immer mehr Kritik an den Passionsspielen und den Karfreitagsprozessionen auf. Nicht nur die Aufklärer entwickelten sich zu vehementen Gegner dieser Bräuche, sondern vor allem der Klerus. Dieser kritisierte das zunehmende Verkommen der Spiele und Prozessionen zu einem „heiligen Fasching“, der nur noch der Volksbelustigung diente. Deswegen erließ am 31.03.1770 der bayerische Kurfürst ein landesweites Verbot von Passionsspielen. Er bestimmte, dass nur noch eine andächtige Prozession erlaubt sei, ohne Spiele und Darstellern in Gewändern. Ein Jahr später, 1771, fiel die Landshuter Prozession wegen einer großen Kältewelle und schlechtem Wetter ganz aus. 1772 verbot dann die Landshuter Rentamtsregierung das Mitgehen der Geißler. Sie bestimmte, Personen dürften sich zwar aus religiösen Gründen geißeln, aber nur daheim und nicht in der Öffentlichkeit. Am 14.03.1794 befahl wiederum die Rentamtsregierung Vorkehrungen zu treffen, damit niemand mehr mit Kutten bekleidet mitzieht. Schließlich verbot sie im Jahr 1796 die Teilnahme der Kreuzzieher. Daher vernichtete man die eingelagerten Kreuze. Ab diesem Zeitpunkt scheint die Landshuter Karfreitagsprozession in ihrer traditionellen Form ein Ende gefunden zu haben. Es wurde nur noch ein andächtiger Umgang ohne Schauspieler, Kostümierte und spektakuläre Szenen veranstaltet.

Mario Tamme

Lasst uns mehr reparieren! Denkmalpflege – für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Für den Erhalt von Denkmälern finden sich viele Argumente: geschichtliche, künstlerische, städtebauliche, wissenschaftliche oder volkskundliche. Neben ihrem kulturhistorisch-künstlerischen Wert sind Denkmäler häufig ortsbildprägend oder charakteristisch für eine bestimmte Gegend. Nicht nur die Heimatpflege erfreut sich an der Ästhetik vergangener Baustilepochen und spricht gerne von identitätsstiftenden Bauten. Auch der Tourismus wirbt mit Kirchen, Schlössern, historischen Altstädten, malerischen Bauernhäusern und verweist auf die Sehenswürdigkeiten seiner angebotenen Destinationen.

Neben alledem kann der Erhalt eines alten Hauses auch eine zutiefst menschliche, sprich persönlich-emotionale Seite besitzen: Wie viele Denkmaleigentümer haben sich schon zur Sanierung ihrer Immobilie entschlossen, weil darin bereits ihre Vorfahren ihr Leben gestalteten und dieses Erbe fortgeführt werden will?

Es gibt also viele dieser sogenannten „weichen“ Aspekte, die für die Denkmalpflege bzw. die Bewahrung historischer Bauten sprechen.

Aber ein ganz wesentliches Argument greift in der denkmalpflegerischen Debatte noch immer zu kurz: das Einsparungspotential durch die Denkmalpflege bzw. denkmalpflegerische Instandsetzungen. In Zeiten des Klimawandels und des Gebots der Nachhaltigkeit muss uns dieses Thema in Zukunft mehr interessieren.

Wir wissen doch mittlerweile, dass Bauen und Wohnen zu den rohstoff-, energie- und abfallintensivsten Bereichen überhaupt zählen:

- Über 90 Prozent aller mineralischen Rohstoffe gehen in der Bauindustrie auf. Die Bundesrepublik Deutschland ist weltweit einer der größten Verbraucher mineralischer Rohstoffe.

- Mehr als ein Drittel unseres Energieverbrauchs entfällt auf den Gebäudesektor, der damit ebenso viel Co2-Ausstoß verursacht.

- Über die Hälfte des Abfalls in Deutschland produziert das Baugewerbe, weil das Material, das bei Abbrüchen anfällt schlecht oder gar nicht verwertet wird.

Mit jeder Neubaumaßnahme wird „Graue Energie“ verbraucht. Damit bezeichnen wir jene Energie, die benötigt wird, um zum Beispiel ein Haus zu bauen. Von der Bodenplatte bis zum Dachfirst benötigt jedes Bauteil eine bestimmte Menge an Energie für die Herstellung, Lagerung, den Verkauf, Transport, seine fachgerechte Verbauung oder – im Falle eines Abbruchs – für seine Entsorgung. Diese aufzuwendende Energie übersteigt nicht selten jene Energiemenge, die nach Fertigstellung eines Hauses während seiner gesamten Nutzungsdauer verbraucht wird.

Im Umkehrschluss heißt das auch, dass die Energiebilanz alter Häuser gar nicht so schlecht sein kann – selbst dann, wenn sie technisch nicht auf dem neuesten Stand und nach heutigen Maßstäben wenig energieeffizient sind. Abgesehen davon kann man in solchen Fällen bei anstehenden Instandsetzungen stets nachrüsten. Aber für jeden Balken, der im Dachstuhl bereits verbaut ist, muss kein Baum geschlagen und mit Maschinen bearbeitet werden. Für jeden Ziegel, der bereits vermauert wurde, muss kein neuer gebrannt und erst antransportiert werden. Der „Rohbau“ steht ja quasi schon.

Es sind genau solche Aspekte, welche die ökonomische und ökologische Bilanz alter denkmalgeschützter Bausubstanz aufwerten. Darüber gilt es in Zukunft vermehrt zu reden, denn ihre ideellen Vorzüge sind hinlänglich bekannt.

Maximilian Seefelder

Die „Stolpersteine“. Bestandteile des weltweit größten dezentralen Kunstprojekts

Der 3. April des Jahres 1942 war ein kalter Frühlingstag. Es war ein stiller Tag, denn es war Karfreitag. Die Geschäfte in der Stadt Landshut hatten geschlossen. Unbemerkt von der Landshuter Öffentlichkeit machte sich das Landshuter Ehepaar Wittmann mit seinen drei Kindern der 21-jährigen Luise Lotte, dem 18-jährigen Hans und der 16-jährigen Gertrud, auf den Fußweg von der Inneren Münchener Straße 12 in die Altstadt. Die fünf trugen Gepäck mit sich. Es war nicht viel. Jeder hatte einen Rucksack umgeschnallt oder trug einen Reisekoffer in der Hand. Auf ihrer Kleidung hatten alle einen gelben Stern. Es war der Judenstern, den das NS-Regime am 15. September 1941 durch eine Verordnung eingeführt hatte. Mit dieser Kennzeichnung sollten die Juden in der Öffentlichkeit für jeden erkenntlich sein und so endgültig stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Das Ziel des Fußmarsches der Familie war das Landshuter Rathaus. Dort befanden sich die Büros der Kriminalpolizei, wo sich die zu deportierenden Menschen einzufinden hatten. Nur wenige Tage zuvor stellten die Behörden den Wittmanns ihren Deportationsbescheid zu. Kurz vor der Deportation schrieb die jüngste Tochter, Gertrud Wittmann, ihrer Chefin Hilde Hofer, der Inhaberin eines Damenhutgeschäfts in Landshut, einige Zeilen des Abschieds:

„Meine liebe Frau Hofer,

Nochmals herzlichen Abschiedsgruß an alle Ihre Lieben sendet Ihnen Ihre Trudl. An Alle die im Geschäft recht herzliche Grüße

Recht herzliche Grüße von meinen lieben Eltern und Geschwistern. Ich bin so traurig.“

Zusammen mit sechs anderen Landshutern wurde die Familie auf einem 989 jüdische Menschen umfassenden Transport von München über Regensburg in das Ghetto Piaski bei Lublin gebracht. Fünf andere jüdischen Landshuter, die in der Seligenthalerstraße Nr. 60 wohnten, fanden sich nicht zur Deportation im Rathaus ein. Aus Verzweiflung um das Bevorstehende wählten die fünf den „Flucht in den Tod.“, d. h., sie nahmen eine Überdosis Schlaftabletten und drehten zusätzlich „zur Sicherheit“ noch den Gashahn auf.

In Piaski verliert sich dann die Spur der Familie Wittmann. Wie lange dort das Martyrium der Familie dauerte, lässt sich nicht mehr ermitteln. Spätestens im Herbst 1942 dürfte jedoch keiner mehr am Leben gewesen sein. Entweder starben die Familienmitglieder schon im Ghetto, wo die Lebensumstände katastrophal waren und Infektionskrankheiten grassierten, oder sie wurden im Vernichtungslager Belzec durch Motorabgase ermordet. Zu Beginn der Machtübernahme der Nationalsozialisten gab es 48 jüdische Bürger in der Stadt Landshut. Durch die zunehmenden Repressalien emigrierten 26 Landshuter Juden vor Kriegsbeginn 1939. Die noch in der Stadt Verbliebenen wurden von den Nationalsozialisten ermordet oder sie setzten ihrem Leben selbst ein Ende. Zum Schicksal der Angehörigen der Familie Wittmann vermerkte das Einwohnermeldeamt Landshut auf der Meldekartei nur lapidar „unbekannt verzogen“.

Lange Zeit waren die traurigen Geschichten der Landshuter Juden im Nationalsozialismus weitgehend vergessen. Dies änderte sich mit dem 29. März 2011. An diesem Tag beschloss der Landshuter Stadtrat einstimmig, auf Anregung einer Schülerarbeitsgruppe des Hans-Leinberger-Gymnasiums, die Verlegung von Stolpersteinen für jüdische NS-Opfer in Landshut.

Das vom Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufene Stolpersteinprojekt gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Die Stolpersteine liegen mittlerweile in mehr als 1.265 deutschen Kommunen und in einundzwanzig Ländern Europas. Sie sind vom Künstler individuell gefertigt, haben eine markante Messingoberfläche und tragen die Namen und die Lebensdaten der Menschen, an die sie erinnern sollen. Demnigs Anliegen ist, die Menschen und ihre Schicksale in Erinnerung zu rufen und zwar dort, wo sie zuletzt wohnten oder arbeiteten. Er zitiert den Talmud: „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“.

Seit dem Jahr 2011 sind nun vier mal in der niederbayerischen Hauptstadt Stolpersteine verlegt worden. Diese Verlegungen wurden immer wieder von Gruppen der Landshuter Schulen begleitet oder sogar initiiert.

Zur Vermittlung der Schicksale, die sich hinter den einzelnen Stolpersteinen in Landshut verbergen, erstellte zwischen den Jahren 2016 und 2018 ein P-Seminar des Gymnasiums Seligenthal unter der Leitung von Herrn Michael Menauer berührende Hörbilder. Die Audiobeiträge können unter folgendem Link über die Homepage des Gymnasiums Seligenthal abgerufen werden: https://gymnasium.seligenthal.de/827/articles/1037

Im Zuge der Verlegung der Stolpersteine etablierte sich auch ein Verein namens „Stolpersteine für Landshut e.V.“ in der Stadt. Dieser hält regelmäßig Vorträge, Lesungen und Filmvorführungen an den betreffenden Gedenktagen ab.

Mario Tamme

Foto: Alexander Langkals

„nochmal schöner abschreiben!“ Zwiefachenpolizei aus Bernried

Da hat es aber einer ganz genau genommen! Vor lauter Korrekturen sieht man die Noten ja fast gar nicht mehr! Das geht so weit, dass in Zeile zwei und drei die Noten mit Buchstaben unter den Noten angedeutet werden müssen. Wäre es nicht einfacher gewesen, alles gleich neu zu schreiben? Auf den Gedanken ist der, der so viel gestrichen hat, dann auch gekommen. Unter der dritten Zeile steht dann auch: „nochmal schöner abschreiben!“

Aber wer ist es denn gewesen, der so viel hat in den Noten herumgestrichen hat? Es war Alois Prebeck aus Luhof bei Bernried, das liegt ungefähr 10 Kilometer nördlich von Deggendorf. Prebeck hat im Betrieb seines Vaters Steinmetz gelernt. Nebenberuflich war er Musiker und hat in ganz vielen verschiedenen Kapellen gespielt. Seine Instrumente waren das Althorn, aber auch die Klarinette und die Tuba. Viele Noten aus Prebecks Besitz, er ist 1980 gestorben, sind heute im Volkskulturarchiv des Bezirks Niederbayern. Darunter sind auch zwei Hefte nur mit Zwiefachen. Die Handschrift, in der Prebeck im August 1948, so steht es im Heft, derart wild herumgestrichen hat, ist ursprünglich von einem unbekannten Schreiber. Unter den 56 Zwiefachen sind einige wohlbekannte, aber auch viele unbekannte Schätze. Einige dieser unbekannten Zwiefachen sind in der Publikation „Rumpertibum. Hundert Zwiefache aus Niederbayern“ abgedruckt; zum Beispiel die Zwiefachen „Revolution“, „Lilablassblau“, „s‘ Mühlhausl“ und eben der „Sommer Michl“, von dem die Zeilen weiter oben handeln. Wer neugierig geworden ist, kann das Heft beim Kulturreferat des Bezirks Niederbayern bestellen; unter kultur@bezirk-niederbayern.de

Bezirk Niederbayern (Hrsg.): Rumpertibum, 100 Zwiefache aus Niederbayern, Landshut 2022, 16 €, ISBN 978-3-942155-08-3, bestellbar unter kultur@bezirk-niederbayern.de, Tel. 0871 97512-734.

Christoph Goldstein