Ameisler – ein ausgestorbener Beruf

Dort pfeift ein Kanarienvogel, hier schwatzt ein Papagei und jetzt mischt sich auch noch ein trillerndes Rotkehlchen ein. Wir sind nicht in einer Vogelhandlung, nicht im Dschungel und auch nicht im Wald. Wir sind in einer Stadt, ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts. Damals und weit bis ins 20. Jahrhundert war es für die Menschen ein Muss, Singvögel zu halten: je exotischer, desto besser. Das Geschäft mit den Vögeln war eine Goldgrube, das Geschäft mit dem Futter auch. Es gibt Vögel, die keine Körner fressen. Sie heißen Weichfutterfresser. Statt Körnern fressen sie Beeren, Insekten oder eben die Puppen, man nennt sie auch Eier, von Ameisen. Die Ameisen mögen ihre Puppen aber nicht hergeben. Und deswegen gab es den Ameisler. Er hat die Ameisen ausgeplündert und ihre Puppen in die Städte geliefert. Die Menschen aus dem Bayerischen Wald und dem Böhmer Wald zum Beispiel haben an die Märkte in Wien und München geliefert. Und die Nachfrage war gewaltig. Noch in den 1960er Jahren konnte man als Ameisler in der kurzen Saison rund um den Monat Juni so viel Geld verdienen, dass am Ende der Saison ein Fernseher im Wohnzimmer stand.

Ameisler zu sein, war angenehm. Denn man konnte nur bei schönem Wetter auf die Ameisenpuppenjagd gehen. Die Ameisen haben mit ihren Puppen eine rechte Mühe. Dauernd müssen sie hierhin und dorthin getragen werden, damit es ihnen ja nicht zu warm, ja nicht zu kalt, ja nicht zu trocken und ja nicht zu feucht wird. Es ist ein diffiziles Geschäft. Wenn die Sonne scheint, dann bringen die Ameisen ihre Puppen in die oberen Schichten des Ameisenhaufens. Dann schlägt die Stunde des Ameislers. Er schnappt sich den oberen Teil des Haufens und siebt ihn über einem Tuch. Und im Nu sind im Lauf eines Tages bis zu fünf Kilo beisammen.

Die Puppen der Ameisen waren nicht nur etwas für den empfindlichen Singvogelgaumen. Wolfgang Amadeus Mozart, der einen Kanarienvogel hatte, schrieb am 19. August 1789 einen Brief an seine Frau Constanze. Sie war auf Kur in Baden bei Wien:

„Allerliebstes Weibchen! –

Mit Vergnügen erhielt ich Dein liebes Schreiben – hoffe daß Du gestern mein 2tes sammt Decoctum, Latwerge und Ameiseyer wirst erhalten haben.“

Mozart schickt seiner Frau Ameiseneier. Nicht, weil Constanze einen ihrer Singvögel dabeigehabt hat. Nein, die Ameiseneier hat man damals, zerrieben und zusammen mit Öl und Alkohol, eine Salbe hergestellt. Ein Labsal für Constanzes leidende Füße.

Aber zurück zum Ameisler. Ameisen sind ja keine Ameiseneierlieferanten für Singvögel. Deshalb schreibt schon der Oberlehrer A. Brinkmann am 15. September 1891 in der Deutschen Gärtner Zeitung:

„Fast übereinstimmend lauten die Aeusserungen der Forstbeamten dahin, dass vielmehr wie bisher, für den Schutz der Waldameise gethan werden müsse. es wird der Regierung dringend empfohlen, das Sammeln der Ameisenpuppen […] gänzlich zu untersagen. […] Die sogenannten ,Ameisler‘, Männer, die den sehr einträglichen Beruf haben, die Ameisennester geschickt auszuplündern, senden ganze Wagenladungen dieser kostbaren Beute nach den grossen Städten. […] gewiss wird man auch in der Forstwirtschaft recht zu der Einsicht kommen, dass Mutter Natur selbst eine gute Polizeiwache im Walde besitzt, dass sie ihre Kinder vor Schädigung wohl zu schützen weiss, wenn der habgierige und so kurzsichtige Mensch nicht störend und hemmend eingreift.“

Und so kam es auch. Die Ameisler haben die Ameisenhaufen derart ausgeplündert, dass die Ameisen im Lauf des 20. Jahrhunderts bald geschützt waren. Wilde Vögel zu fangen und in Käfige einzusperren, war übrigens auch bald verboten.

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/rote-ameise-ameise-makro-insekt-319068/

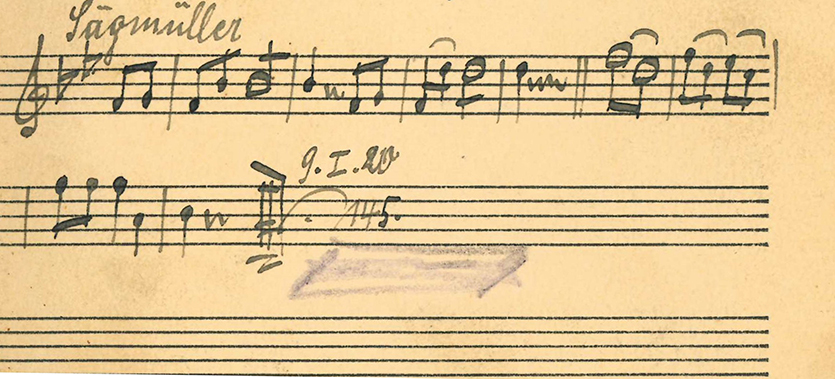

Fleischbeschauer und Notensammler

Vor einigen Jahren fand ein unscheinbares Heftchen Einzug ins Volkskulturarchiv des Bezirks Niederbayern (VABN). Es befand sich inmitten eines großen Notennachlasses der Musikerfamilie Thanner aus Nöham im Landkreis Rottal-Inn, welcher Aufschluss über das Repertoire und die Besetzungsformen von vier Musikergenerationen gab – ein wahres Sahnestück für Musikforscher! Besagtes Heftchen wies jedoch eine Handschrift auf, die sich von den Handschriften der verschiedenen Thanner-Generationen unterscheidet. Ein Stempelaufdruck „Alois Stadler – Versicherungsagent, Nöham bei Pfarrkirchen (Ndb.) gab den entscheidenden Hinweis auf den Vorbesitzer: Alois Stadler (1903-1972) war Friseur, Fleischbeschauer, Versicherungsagent, Instrumentalmusiklehrer, Organist und darüber hinaus musikalisch höchst aktiv: Er spielte Zither, Tenorhorn, Klarinette, Basstrompete und diatonische Harmonika und war Mitglied einer sogenannten Schrammelbesetzung sowie der Rottaler Kapellen Thanner und Wieser.

Vielseitig wie Stadlers Tätigkeiten ist auch der Inhalt seines Notenheftes: 73 Tanzmelodien sind darin notiert, darunter allein 25 Zwiefache. Speziell diese stachen den Archivmitarbeitern des Bezirks Niederbayern ins Auge: Es befanden sich Raritäten darunter, die nicht schon vielfach veröffentlicht sind. Die Notenaufzeichnungen wurden jedoch nicht von Stadler selbst getätigt: Das Schriftbild der Melodietitel und Noten unterscheidet sich deutlich von seiner Handschrift, mit der er neben seinem Namen auch ein Datum aus dem Jahr 1939 hinterließ. Mehrere handschriftliche Texteintragungen im Heft, vermutlich Namensangaben, wurden dagegen geschwärzt, und vom ursprünglichen Schreiber ist ein Datum aus dem Jahr 1920 eingetragen. Er selbst bleibt im Verborgenen.

Was jedoch bleibt, sind schöne Melodien: Wen wundert’s, dass bei der Auswahl zu einer gerade neu erschienenen Notenpublikation des Bezirks Niederbayern reichlich in Stadlers Heftchen gestöbert wurde? So manche Melodie daraus erscheint nun in neuem Gewand – versehen mit 2. Stimme und Akkordsymbolen. Sie ist Teil der Zwiefachensammlung „Rumpertibum. 100 Zwiefache aus Niederbayern“, mit der das Kulturreferat des Bezirks Niederbayern auf die reizvolle taktwechselnde Musikgattung aufmerksam macht, die sogar den Einzug ins Bundesverzeichnis des Immaterialen Kulturerbes geschafft hat. Neben zahlreichen überlieferten Melodien aus dem Volkskulturarchiv enthält sie Neukompositionen und -bearbeitungen, die aufzeigen, dass auch das 21. Jahrhundert seine Spuren in der überlieferten Musikgattung hinterlässt. Resultat ist eine spannende und spielbare Mischung aus Überlieferung und Moderne!

Bezirk Niederbayern (Hrsg.): Rumpertibum, 100 Zwiefache aus Niederbayern, Landshut 2022, 16 €, ISBN 978-3-942155-08-3, bestellbar unter kultur@bezirk-niederbayern.de, Tel. 0871 97512-734.

Veronika Keglmaier

Myrrhe ist die Arzneipflanze des Jahres 2021

Als die Heiligen drei Könige nach Bethlehem aufbrachen, waren ihre Kamele bepackt mit Gold, Weihrauch und Myrrhe (Mt 2,11). Damals haben die Menschen mit dem Öl, gewonnen aus dem Harz, Babys, Kranke und Tote gesalbt. Und noch heute ist in vielen Kosmetikprodukten Myrrhe. Dieses Jahr hat der „Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde“ an der Uni Würzburg dieses geschichtsträchtige Gehölz zur Arzneipflanze des Jahres 2021 gekürt.

Der bis zu vier Meter hohe extrem dornige Myrrhenbaum bzw. -strauch gehört zu den Balsambaumgewächsen. Er ist in einem Gebiet vom Osten Afrikas mit Schwerpunkt Somalia bis zur arabischen Halbinsel im offenen Buschland auf flachen trockenen Böden in Höhen von 250 bis 1.300 Meter heimisch. Das wertvolle harte, gelbliche Gummiharz entsteht durch Verletzungen oder spontane Absonderungen der unteren Borke, die unter der silbrigen, äußeren Rinde liegt.

Das Wort selbst leitet sich vom arabischen „murr“ oder aramäischen „mriro“ ab, was bitter bedeutet und sicher an dem bitteren Geschmack des Harzes liegt. Myrrhe war ein beliebtes Räuchermittel, aber auch als Aphrodisiakum und Parfüm geschätzt. Im Hohen Lied der Liebe bei Salomo steht im Alten Testament (1,13): „Ein Beutel Myrrhe ist mir ein Geliebter, der zwischen meinen Brüsten ruht.“ Und in der bitteren Sterbestunde Jesu wurde ihm vor der Kreuzigung ein stärkender Trunk gereicht (Mk 15,23), den er aber ablehnte: „Und sie gaben im Myrrhe im Wein zu trinken; aber er nahm‘s nicht.“

Im Jahr 60 n. Chr. schrieb Dioskurides in seinem Werk „Materia medica“, dem lange Zeit maßgeblichen Werk der damaligen Pharmazie, dass die Myrrhe u.a. gegen Husten, Seiten- und Brustschmerzen, gegen starken Durchfall, Darmwürmern oder bei Heiserkeit und Mundgeruch wirke. Das bestätigt auch Ibn Sina, Philosoph und einer der bedeutendsten Ärzte des Mittelalters aus dem heutigen Usbekistan: Myrrhe solle gut sein für die Haare, Narben und Mundgeruch beseitigen, sowie bei Geschwüren und Wunden eine sehr große Hilfe sein. Seine Kollegin Hildegart von Bingen, die bekannteste Naturheilkundlerin des Mittelalters, schreibt in ihrem Hauptwerk Physica: „Die Myrrhe hat die unverderbliche Kraft der Erde […] verjagt alles Windige, und der Teufel verabscheut sie, weil ihre Natur nicht verderbt werden kann und nie ihre Kraft verliert.“

Wer sich heutzutage selber ein einfaches Mundwasser zubereiten will, braucht neben drei Esslöffeln Apfelessig, 5-10 Tropfen Minzöl und 200 ml Salbeitee nur 30 Tropfen Myrrhentinktur. So erhält man eine erfrischende Gurgellösung.

Und wer die bei uns heimische Variante der Myrrhe kennenlernen will, hält sich an die Süssdolde (Myrrhis odorata), über die der Gartenkenner Jürgen Dahl schreibt: „Sie duftet zart nach Anis, macht also einen eher exotischen Eindruck, ist aber eine in den Alpen heimische Hochgebirgspflanze, deren starke Pfahlwurzel jeden Winter übersteht.“

Helmut Wartner

Foto: https://pixabay.com/de/photos/myrrhe-geburt-weihnachten-jesus-6050657/ und Botanischer Garten Würzburg, Dr. Vogg

Frohe Weihnachten!

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir, die Autorinnen und Autoren, die für Sie Woche für Woche spannende Artikel schreiben, möchten uns bei Ihnen, unserem Publikum, ganz herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr! Wir freuen uns auf das nächste Jahr und auf viele, neue Artikel!

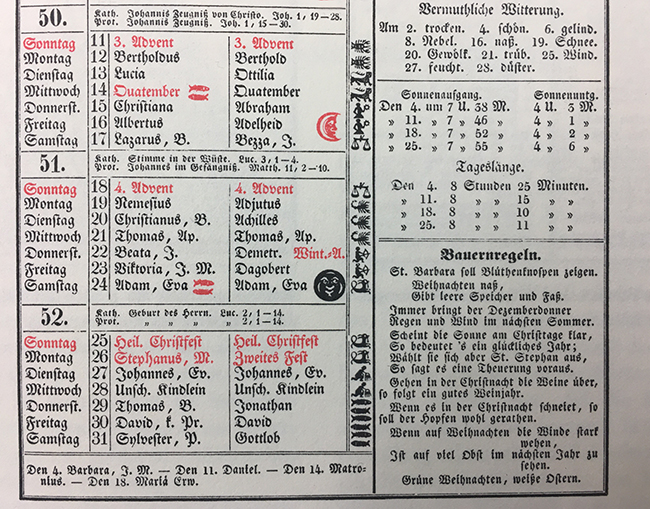

Hausnamen, Heiligentage und Bauernregeln

„Kramer“, das war sein Hausname – einer von vielen, wie wir sie in Altbayern kennen.

Häufig lassen sich solche Hausnamen auf Berufe zurückführen, die einst aus Traditionsgründen vom Vater auf den Sohn übergingen und auf diese Weise über Generationen hinweg bezeichnend für nachkommende Familienmitglieder blieben. Man könnte beinahe von einem Automatismus sprechen. Noch immer gibt es Dörfer, in denen der „Schmied Sepp“ oder die „Bäcker Fanni“, die „Wagner Mari“ oder der „Schneider Mich“ andere Familiennamen tragen, als Nichteingeweihte beim ersten Hören vermuten würden.

Jedenfalls betrieb der „Kramer“ neben seinem mageren landwirtschaftlichen Nebenerwerb in dritter Generation einen Kramerladen. Hier konnte sich das Dorf mit Waren versorgen, welche Landwirtschaft und ländliche Lebensmittelproduktion nicht hergaben. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg sprach man noch von „Kolonialwaren“-Läden. In den 1990er-Jahren hießen diese Kleinversorger in den Dorfzentren liebevoll „Tante Emma“-Läden. Sie waren zugleich Kommunikationsorte, bevor ihnen die Discounter auf der grünen Wiese den Garaus bereiteten.

Doch zurück zum „Kramer“. Sein richtiger Name war Obermeier, und weil er an Dreikönig zur Welt kam, taufte man ihn kurzerhand nach einem der Heiligen Könige auf den Namen „Balthasar“. Daraus erwuchs, wann und warum auch immer, der „Balthausa“ und schließlich der Spitzname „Haus“ oder „Hausl“ – Letzterer vielleicht weil er sich in späteren Jahren hausmeisterlich um das Schulhaus kümmerte. So war der Balthasar Obermeier in seinem Hallertauer Dorf an der Grenze zwischen Ober- und Niederbayern für alle der „Kramer Haus“.

Dieser „Kramer Haus“ zählte nicht zu den gewöhnlichen Menschen. Die einen sagten, er wäre ein Sonderling gewesen. Er soll sich auf Naturheilkunde verstanden, Heilkräuter gesammelt, Salben und Kräutertees hergestellt haben. Andere sahen in ihm gar einen Wahrsager, der das Wetter vorhersehen konnte und deshalb nicht selten nach den Aussichten befragt wurde. Gewiss ist, dass der „Kramer Haus“ ein naturverbundener Mensch und aufmerksamer Naturbeobachter war, der viel auf die überlieferten Wetterregeln hielt. Dieses Interesse muss nicht weiter verwundern. Bauern sind nun einmal vom Wetter abhängig. Der „Haus“ hat sich eben intensiver damit beschäftigt. Schließlich beschert der Wetterbericht noch nicht sehr lange verlässliche Prognosen. Man konnte sich ehedem also nur an überliefertes Wissen halten.

Das sahen nicht nur die einfachen Leute so. Dass die Gestirne das Wetter beeinflussen würden, war über Jahrhunderte hinweg höchst offizielle Ansicht von Kirchenvätern und Astrologen. Schon in der Antike kannte man Lostage, an denen sich das künftige Wetter vorhersagen lassen oder die Zeit günstig gewesen sein sollte, wetterabhängige Tätigkeiten wie etwa die Aussaat zu verrichten. Dieses alte Wissen pflegten erst die Araber. Jüdische Übersetzer überlieferten es dem christlichen Europa. Hier wandelte man die bestehenden Reime geneigt auf örtliche Verhältnisse um und bezog sie auf die Namenstage von Heiligen. Beispiele gibt es zu Hauf.

13. Dezember:

Kommt die Hl. Luzia, ist die Kälte auch schon da.

21. Dezember:

Wenn Sankt Thomas dunkel war, gibt’s ein schönes neues Jahr.

24. Dezember:

Wer sein Holz um Christmett fällt, dem sein Haus wohl zehnfach hält.

24.–26. Dezember:

Ist`s windig in den Weihnachtstagen, sollen viel Obst die Bäume tragen.

31. Dezember:

Wind in St. Silvesters Nacht hat nie Wein und Korn gebracht.

Sicher liefern solche Lostage keine allgemein-verlässlichen Prognosen – zumindest nicht für große Gebietseinheiten. Aber vielleicht konnten unsere Vorfahren durch langjährige, generationenübergreifende Beobachtung kleinräumiger klimatischer Verhältnisse eine gewisse Regelmäßigkeit ableiten. Manche mögen dies als Humbug, andere als puren Aberglauben erachten. Anhänger von Bauern- und Wetterregeln hingegen kontern augenzwinkernd: Seit sich die Bauern nicht mehr an die Zehn Gebote halten, hält sich Herrgott nicht mehr an die Wetterregeln.

Maximilian Seefelder

100 Zwiefache von Rumpertibum bis Revolution

Das Interesse an Zwiefachen hält seit Jahrzehnten an – die überlieferten Melodien faszinieren Musiker, Tänzer und Zuhörer gleichermaßen. Nicht umsonst wurde die Musikgattung vor wenigen Jahren ins Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Der für den Zwiefachen typische Wechsel von Zweier- und Dreiertakt erfordert genaues Hinhören, besticht jedoch gerade durch seine reizvollen Rhythmen. Derartige regionale Besonderheiten sind es, auf die der Bezirk Niederbayern im Rahmen seiner Kultur- und Heimatpflege aufmerksam machen möchte. Dazu wurden für die neu erschienene Publikation „RUMPERTIBUM. 100 Zwiefache aus Niederbayern“ Melodien ausgewählt, die teilweise erstmals veröffentlicht werden. Sie entstammen dem Volkskulturarchiv des Bezirks Niederbayern, das zahlreiche Notennachlässe aus Niederbayern und angrenzenden Gebieten enthält. Wen machen dabei so klangvolle Titel wie „Rumpertibum“, „Radltragn“ oder „Revolution“ nicht neugierig? Neben vielen überlieferten Raritäten wurden auch Kompositionen und Bearbeitungen zeitgenössischer Musiker ins Heft aufgenommen. Sie zeigen, dass das 21. Jahrhundert durchaus seine Spuren in der traditionellen Musikgattung hinterlässt und Zwiefache auch in einer modernen Variante einen starken Reiz entwickeln. Ausgewählt wurden die Melodien von Christoph Goldstein und Veronika Keglmaier vom Kulturreferat des Bezirks. Sie sind zweistimmig gesetzt und mit Harmonieangaben versehen. Bezirksheimatpfleger Dr. Maximilian Seefelder beleuchtet in einem detaillierten Einführungstext die historische Entwicklung der Gattung, Veronika Keglmaier führt in die Notation und Spielweise ein. Zahlreiche Kommentare zur Namensgebung einzelner Melodien versehen die Sammlung mit einem Augenzwinkern. Ein ganzer Reigen von in der Region bestens bekannten Musikschaffenden hat mit Arrangements und Kompositionen an der Publikation mitgewirkt: Willi Bauer, Sven Ochsenbauer, Veronika Hofer, Matthias Pürner, Stefan Straubinger, Anna Veit und Lisa Wahlandt. Somit bietet die Notensammlung eine abwechslungsreiche Auswahl an Melodien – eine spannende Mischung aus Überlieferung und Moderne!

Materialien zur musikalischen Volkskultur in Niederbayern, Band 14:

Bezirk Niederbayern (Hrsg.): Rumpertibum. 100 Zwiefache aus Niederbayern, 16 €,

zu bestellen unter kultur@bezirk-niederbayern.de, Tel. 0871 97512-730

Wer einige der Melodien gemeinsam mit anderen Instrumentalisten ausprobieren möchte, ist zu den Musizierabenden eingeladen, die das Kulturreferat des Bezirks Niederbayern unter dem Motto „Spiel mit!“ an sechs unterschiedlichen Orten in Niederbayern anbieten: Los geht’s am 20. Januar 2022 von 19 bis 21.30 Uhr in Landshut im Gasthaus Die Zentrale zum Rieblwirt, Freyung 631.

Weitere Termine und Orte unter www.volksmusik-niederbayern.de

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter Tel. 0871 97512-734, kultur@bezirk-niederbayern.de

Veronika Keglmaier

Grafik: ph werbung

Die Geschichte hinter „Morgen kommt der Weihnachtsmann“

Jeder kennt die Melodie von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Sie ist uralt; total einfach und deswegen auch so eingängig. Gleich der erste Text zu dieser Melodie, den uns der Fluss der Geschichte an Land gespült hat, war vor ungefähr 250 Jahren ein Hit. Er hieß „Ah! vous dirai-je, maman“. Damals gab es noch keine „Bravo“, keine Pornos und Tinder war auch noch nicht erfunden. Unzüchtige Gedanken waren ganz und gar verboten. Das heißt aber nicht, dass sich die Menschen keine solchen Gedanken gemacht hätten; ganz im Gegenteil! Not macht erfinderisch: Gedichte eignen sich ganz besonders dazu zwischen den Zeilen erotische Gedanken zu verstecken, natürlich unter dem Deckmantel eines harmlosen Texts. Wenn zu einem Gedicht, das sich reimt, auch noch eine Melodie kommt, die sich spielend nachpfeifen lässt, dann kommt am Ende ein Hit heraus. Doch zurück zu „Ah! vous dirai-je, maman“. Worum geht es da? Um eine sexuelle Fantasie von Männern; darum geht es ja fast immer, überblickt man mit einem Fernrohr die Geschichte des erotischen Lieds. Wie auch immer. In diesem Fall beichtet eine junge Frau ihrer Mutter davon, dass sie das Opfer eines Don Juans geworden ist. In den 1770ern war das Lied in Paris ein Gassenhauer. Zu dieser Zeit war Mozart in Paris. Er war knapp über 20 und auf Jobsuche quer durch Europa unterwegs. In Paris hat er das Lied aufgeschnappt und eine Variationenfolge daraus gemacht.

Etwas später, im 19. Jahrhundert, hat sich der Brauch allmählich durchgesetzt, den wir heute Weihnachten nennen. Plötzlich brauchte man Weihnachtslieder für Kinder. Hoffmann von Fallersleben war einer der ersten, der damit angefangen hat. Er war es, der das Gedicht „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ geschrieben hat. Sein Text geht aber nicht so, wie der, den wir heute kennen. Nichts von Eisenbahnen, Bauernhöfen und Pfefferkuchenmännern:

Morgen kommt der Weihnachtsmann,

Kommt mit seinen Gaben.

Trommel, Pfeife und Gewehr,

Fahn und Säbel und noch mehr,

Ja ein ganzes Kriegesheer,

Möcht’ ich gerne haben.

Bring’ uns, lieber Weihnachtsmann,

Bring’ auch morgen, bringe

Musketier und Grenadier,

Zottelbär und Panthertier,

Roß und Esel, Schaf und Stier,

Lauter schöne Dinge.

Doch du weißt ja unsern Wunsch,

Kennest unsere Herzen.

Kinder, Vater und Mama,

Auch sogar der Großpapa,

Alle, alle sind wir da,

Warten dein mit Schmerzen.

Fallersleben porträtiert da (unfreiwillig?) das deutschen Bürgertum, eine Gesellschaft, in der ein Offizier mehr gilt als alles andere auf der Welt. Ursprünglich wollte Fallersleben eine ganz andere Melodie. Die hat Ernst Heinrich Leopold Richter für ihn komponiert. Durchgesetzt hat sie sich aber nicht.

In den 1950er Jahren hatten die Menschen genug von Grenadier und Musketier. Ein anderer Text musste her. Den hat der Komponist Hilger Schallehn geschrieben und alles gestrichen, was von Krieg und Tod handelt.

Wenn Sie im Advent etwas Zeit haben, dann probieren Sie doch auch einmal die Melodie von Ernst Heinrich Leopold Richter aus. Vielleicht macht Ihnen dann das Lied, dem Sie vielleicht schon überdrüssig geworden sind, wieder Freude. Oder hören Sie Mozarts 12 Variationen über „Ah! vous dirai-je, maman“ an. Aber nicht nur von Mozart, auch von Johann Christoph Friedrich Bach gibt es Variationen über das Lied. Am besten aber ist es, Sie setzen sich gleich selbst ans Klavier und probieren beide Werke aus. Viel Spaß!

Die Aufnahmen finden Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=xyhxeo6zLAM

https://www.youtube.com/watch?v=kcTYquWq8pY

Die Noten finden Sie hier, kostenlos zum Download:

Quellen:

[1] Recueil de romances historiques, tendres et burlesques, tant anciennes que modernes, avec les airs notés. Band 2, 1774, S. 75f.https://books.google.de/books?id=4YBWAAAAcAAJ&pg=PA75#v=onepage&q&f=false

[2] Deutscher Musenalmanach für das Jahr 1837, S. 294. https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10115372?page=310,311

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/weihnachtsmann-schokolade-s%c3%bcssigkeit-490825/

Bayerisch-Jiddisch

Sprache ist immer da. Sie umgibt uns fast andauernd. Man redet mit anderen Menschen, mit sich selbst, ja sogar im Traum. Unsere Sprache tragen wir immer in uns. Sprache ist, und viel mehr noch unser Dialekt, ob wir es wollen oder nicht, unsere Heimat. Aber Sprache verändert sich. Sie ist wie ein Gebirgsbach, der immer wieder neues Gestein ins Tal trägt, Jahr für Jahr. Und das, was vor 1000 Jahren einmal deutsch oder baierisch war, verstehen wir heute fast gar nicht mehr.

„Ich wohn gleich vis a vis vom Bäcker“. Das kommt uns bekannt vor. „Digga, du bist so lost!“ Das kommt uns auch bekannt vor. Und auch das kennen wir: „Mei, da hast aber an Massl g’habt“. Egal, ob Französisch oder Englisch oder eben Jiddisch, Sprachen beeinflussen sich gegenseitig. Vor allem Bayerisch und Jiddisch sind eng verwandt. Auch im Jiddischen gibt es die doppelte Verneinung: „Ikh hab nisht keyn gelt.“ Die Bayerische Sprache kennt eigentlich keine Vergangenheit und keinen Genitiv. Auch das ist im Jiddischen so. Und ganz viele Wörter, die wir heute noch benutzen, kommen eigentlich aus dem Jiddischen: Petzen, Reibach, Schlamassel, Schmusen, zocken, und, und, und.

Sprachen sind ein Gebräu aus vielen verschiedenen Zutaten und sie sind ein Spiegel unserer Geschichte: Im Jahr 70 n. Chr. zerstören die Römer den Tempel in Jerusalem. Von da an dulden sie keine Juden mehr in Palästina. Die Juden verstreuen sich über die ganze Welt. Und sie gehen auch nach Deutschland. Im Jahr 321 kommen sie das erste Mal in einem öffentlichen Dokument vor. Der Grund: In Köln wollen immer weniger Menschen Stadträte sein. Stadtrat zu sein war ein Ehrenamt; und riskant. Reichte das Geld in der Stadtkasse nicht, dann mussten die Räte den Rest aus der eigenen Tasche bezahlen. Not macht erfinderisch. Und so durften, laut einem Gesetz von Kaiser Konstantin, vom 11. Dezember 321 an, Juden in allen deutschen Städten Stadträte sein. Deshalb feiern wir dieses Jahr auch 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ist das nicht ein Grund, sich etwas mit dem jüdischen way of life zu beschäftigen? In den nächsten Tagen haben Sie eine wunderbare Gelegenheit. Vom 28. November bis zum 6. Dezember ist Chanukka, das jüdische Lichterfest. Jeden Tag wird eine neue Kerze des achtarmigen Leuchters angezündet, ähnlich wie bei uns im Advent.

Christoph Goldstein

Foto: https://pixabay.com/de/photos/chanukka-chanukka-kerze-judentum-6810346/

Ist ein Leben ohne Plastik denkbar?

In die Landshuter Fußgängerzone schleichen sich immer mehr Blumenkübel mit Grün ein, um Hunderte von Sitzplätzen für die Außengastronomie attraktiver zu machen. Sogar Amberbäume oder Oliven aus südlichen Ländern. Zum leichteren Transport sollen sie in „täuschend echten“ Plastikgefäßen wachsen und gedeihen.

Doch es mehren sich die Stimmen, die in der rasant steigenden Plastikflut der Welt ein sehr ernstes Menschheitsproblem sehen: Die Meeresbiologin Heike Vesper schreibt in ihrem Bestseller „Wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt“ im ersten Kapitel von den erschütternden Folgen des Plastikmülls. Heribert Prantl greift das Thema in seinem Meinungs-Blog „Prantls Blick“ mit der Titel „Plastik ist die Pest der Meere“ auf und schreibt dort eingangs: „Würde der Plastikmüll in den Ozeanen leuchten – Jeff Bezos hätte ihn von oben, aus dem All, sehen können.“ Und rechnet dem Milliardär vor, dass er vom derzeitigen jährlichen Plastikaufkommen der Verpackungen aller Art in Höhe von 900 Millionen Kilogramm allein mit 211 Millionen (also fast einem Viertel!) über seine Firma Amazon beteiligt ist: „Jeff Bezos‘ Milliarden-Reichtum ist also mit einigen Millionen Tonnen Luftkissen, Folien und Schaumstoffchips gepolstert.“

Allein zwischen 1950 und 2015 wurden rund 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt. Das entspricht rund 1 Tonne pro Kopf der Weltbevölkerung! Und nach dem bairischen Motto „‘s Haus verliert nix“ landet ein Großteil davon im Boden oder über Bäche und Flüsse im Meer. Als Mikro- oder Makroplastik lässt es über die Nahrungskette Meeresbewohner qualvoll verenden und ist mittlerweile auch in der Antarktis oder in jedem menschlichen Körper nachweisbar. Überwiegend Einwegprodukte und Verpackungen, die Jahrhunderte vorher noch gänzlich unbekannt waren, haben sich über die letzten 70 Jahre regelrecht zur modernen Lifestyle-Pest ausgewachsen. Allein der Plastikmüllteppich im Nordpazifik soll eine Fläche von 1,6 Millionen Quadratkilometern haben – wäre also viermal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Bei jedem Metzgerei- oder Konditoreibesuch geht der erste Handgriff der Verkäuferinnen und Verkäufer zur Plastikfolie – vordergründig aus Hygienegründen.

Doch wie könnte die Lösung aussehen? Wie haben sich unsere Vorfahren beholfen? Wie sahen die Vorläufer der modernen Verpackungslösungen aus? Sie haben ihre Taschen aus Leder und Leinen, ihre Krüge und Amphoren aus Ton nicht gleich wieder weggeworfen. Kleber und Dichtungen haben sie aus Birkenrinden und Harz hergestellt und im Hause Fugger wurde nach Rezepten des bayrischen Benediktinermönches Wolfgang Seidel aus Ziegenkäse transparentes Kunsthorn gefertigt; ein Vorläufer von Plastik. Es ist zu hoffen, dass im Zuge der zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaft in Zeiten des Klimawandels in absehbarer Zeit kreativer Forschergeist gepaart mit politischem Druck und verändertem Konsumverhalten der Menschheit neue Lösungen das erdölbasierte Plastikzeitalter ablösen und in der Landshuter Altstadt eines Tages Pflanzen in ausreichend dimensionierten Baumgruben aus dem Pflaster wachsen, statt aus Plastikkübeln made in China.

Helmut Wartner

Foto: HW/https://pixabay.com/de/photos/plastikflaschen-flaschen-recycling-115071/

Wohl dem, der Heimat hat

Der Blick fällt durch das Fenster auf die fast entlaubten Kastanienbäume der Pfarrkirchner Ringallee. Scharen schwarzer Dohlen umkreisen sie:

Die Krähen schrei’n

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:

Bald wird es schnei’n –

Wohl dem, der jetzt noch – Heimat hat!

Friedrich Nietzsche hat das gedichtet. „‒ Heimat“, mit einem Gedankenstrich davor: Bevor man das Wort in den Mund nimmt, sollte man sich wohl erst ein paar Gedanken machen. Das Management für Chancengleichheit im Landkreis Rottal-Inn und die Katholische Erwachsenenbildung Rottal-Inn-Salzach haben das in den letzten Wochen getan. Zu einer vierteiligen Vortragsreihe in Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Eggenfelden luden sie renommierte Referenten ein, die einiges mitzuteilen hatten zur Frage: „Was macht einen Ort zur Heimat?“

Es ging um Konkretes: die gebaute Heimat und Erinnerungsorte. Der Denkmalpfleger Lorenz Schröter und der Architekt Max Otto Zitzelsberger kamen miteinander und mit der zahlreichen Zuhörerschaft in ein inspirierendes Gespräch zu Heimat und Baukultur. Die Expertin für E-Learning Dr. Tamara Rachbauer und der Braunauer Stadtarchivar Manfred Rachbauer berichteten über die Möglichkeiten digitaler Vermittlung konkreter geschichtsträchtiger Orte. ‒ Es ging aber auch um Geistiges: Dr. Daniela Sandner vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege betonte, wie wichtig eine klare Haltung zum eigenen Heimatbegriff angesichts zahlreicher Vereinnahmungsversuche ist. Sebastian Enghofer sezierte messerscharf, wie dies „Intellektuelle“ im Umfeld der „Neuen Rechten“ tun und zeigte auf, wie man ihnen begegnen kann.

Zuviel, um alles in einem kurzen Artikel wiederzugeben. Wer mehr erfahren will, kann ausführliches Material zu den einzelnen Vorträgen bei den Veranstaltern anfordern (kathrin.zenger@rottal-inn.de). An dieser Stelle nur noch ein paar willkürlich zusammengestellte Erleuchtungen und Nachdenklichkeiten nach vier inhaltsschweren Abenden:

- Heimatliches ist nicht unbedingt „schön“, dafür sehr individuell. Wer seine Kindheit zwischen Wohnblocks, Bahngleis und Industriebrache verbrachte, entwickelt im idyllischen Rottaler Vierseithof womöglich keine heimatlichen Gefühle (eher schon angesichts betonbrutalistischer Gebäuderiegel und rostender Teppichstangen)

- Heimatliches ist manchmal so selbstverständlich, dass es keiner mehr sieht. Ein fremder Blick hilft, auch ein digitaler.

- Heimat in Niederbayern war niemals statisch, gehörte niemals einem allein. Sogar die Bajuwaren sind irgendwann eingewandert. Ein Thema für Heimatforscher!

- Wo waren an den vier Abenden überhaupt die Heimatforscher? Wer über Festabzeichen der Freiwilligen Feuerwehr Wodaham am Wald zwischen 1918 und 1933 recherchiert, wird doch die Sinnhaftigkeit seines Tuns irgendwann hinterfragen.

Zuletzt: Heimat steht für eine existentielle Geborgenheit in einer Welt aus „tausend Wüsten, stumm und kalt“ (Nietzsche, siehe oben). Aber wer sie als einen statischen, von außen unzugänglichen Raum definiert macht sie zu einem gefährlichen Ort.

Lutger Drost

Foto: Zenger