Festliche Musik

Für die einen ist es der ergreifendste Augenblick, wenn die fast dunklen Kirche nur noch von Kerzen erleuchtet und gemeinsam „Stille Nacht“ anstimmt wird. Für andere ist „Beethovens Neunte“ an Silvester in der Philharmonie das Höchste. Den nächsten wiederum kommen die Tränen, wenn Händels Feuerwerksmusik aufgeführt wird.

Was eint all diese Menschen? Sie wähnen sich im Gefühl der Zusammengehörigkeit, Teil einer Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen zu sein. Das ist es, was die Menschen seit ewigen Zeiten ein Fest nennen. Die Musik ist dabei einer der wichtigsten Bausteine. Sie hat die Kraft, dass sie für den Moment die Zeit anzuhalten scheint. Wenn wir uns mit ihr identifizieren – wenn wir singen, tanzen, zuhören, scheint es so, als ob wir uns für einen winzigen Augenblick über das Dahinfließen unserer Lebenszeit erheben könnten. Jeder kennt diesen glücklichen, scheinbar ewigen Moment, in dem wir in eine Art Rausch verfallen. Das Fest will diesen Rausch. Die Musik ist eines seiner Mittel. Deswegen ergreift uns „Stille Nacht“, dieses einfache Liedchen, erst vollends, wenn wir es gemeinsam in der Kirche singen, anstatt alleine während eines Waldspazierganges im Hochsommer. Das ist die ureigenste und wichtigste Aufgabe der Musik. Sie macht uns zu Mitgliedern einer Gemeinschaft. Sie verbindet; und zwar seit jeher.

Dieser Aufgabe haben viele Komponisten unserer westlichen Kunstmusik stets nach Kräften entgegenzuwirken versucht. Sie wollten selbstständige, universelle Kunstwerke schaffen, die eine ästhetische Daseinsberechtigung hatten, die um ihrer selbst willen gehörten werden sollen. Sie wollten nicht nur Diener des Festes sein. Aber die dienende Aufgabe ist ureigenste Funktion der Musik. Ob die Komponisten wollen oder nicht. Genau dieser Kern jedoch ist es, der Musik und das Fest in noch viel größerem Maße auch so verlockend wie verführend macht: Als 1918 im Leipziger Gewandhaus die Tradition begründet wurde, am letzten Tag des Jahres „Beethovens Neunte“ aufzuführen, war sie das Symbol der Hoffnung auf eine neue, sozialistisch geformte Gesellschaft. Einige Zeit später machten sich die Nationalsozialisten die Geschichte, die „Beethovens Neunte“ erzählt, zu eigen. Noch etwas später wurden die berühmten 16 Takte aus dem Finale der Symphonie zur Europahymne. So oder so, Musik entfaltet stets Wirkung – sie kann verführen und erheben.

CG

Schöner die Würste nie schmecken

Alle Jahre wieder hört man vielerorts Beschweren, ja, mehrnoch, sogar Gejammer. Also nein, diesmal wars wirklich zu viel! Immer diese Völlerei an den Weihnachtsfeiertagen! Sorgen, die der Großteil der Bevölkerung in früheren Zeiten weniger gekannt hat. Denn üppige Fleischspeisen wie Braten kamen, wenn überhaupt, nur sonntags auf den Tisch. Das neue Jahr mit dem Gefühl, sich überfressen zu haben, zu beginnen, ist schon ironisch, wenn man bedenkt, dass die Adventszeit eigentlich eine Fastenzeit ist. Dies schlägt sich in vielen traditionellen Weihnachtsspeisen nieder. Weil Fisch den Fastenregeln nach nicht verboten war, etablierte sich der Brauch des Weihnachtskarpfen-Essens. Wo die Teichwirtschaft eine lange Tradition hat und die Kulturlandschaft prägt, nämlich insbesondere in Franken und der Oberpfalz, erfreut sich dieses Weihnachtsessen besonderer Popularität.

Deutschlandweit ist Kartoffelsalat mit Würsten unangefochten die beliebteste Weihnachtsspeise. In Niederbayern ist das Weihnachtsessen noch heute vielerorts von der ursprünglich bäuerlichen Mettenwurst-Tradition geprägt. Da nach der Christmette das Fasten beim Weihnachtsessen gebrochen werden durfte, konnte nun wieder Fleisch aufgetischt werden. Viele Bauern mästeten hierfür das Jahr über ein Schwein, das in den Tagen vor Weihnachten geschlachtet wurde. Das Tier extra für diesen Anlass auserkorene Tier nannte man entsprechend „Weihnachter“ oder auch „Mettensau“. Das Weihnachtsmahl bestand aus Leberwürsten und Blunzen (Blutwürsten), die zusammen mit Brot und Kraut gegessen wurden. Letzteres war in einem Haushalt mit „Drei-Fassl-Wirtschaft“ (Herbstmilch, Kraut und Gselchtes) eh vorhanden. In den heutigen Zeiten prall gefüllter Supermärkte, ist Kraut nicht mehr zwingend fester Bestandteil der Grundversorgung und wird vermutlich mehr wertgeschätzt als in früheren Zeiten. Ein Küchenzettel der Dienerschaft von Schloß Schleißheim aus dem Jahr 1618 listet sage und schreibe vierzehnmal pro Woche Kraut mit wechselnden Knödeln auf und lässt vermuten, dass damals nur die wenigsten in Jubel ausgebrochen sind, wenn es wieder einmal Kraut gab.

Als krautlose Alternative können die Würste auch zu einer gehaltvollen Mettensuppe verarbeitet werden. Erna Horn, die Expertin für historische Kochbücher, berichtet davon, dass im Bayerischen Wald vor der Mettensuppe oder auch statt dieser „Kolatzer“ gegessen wurden. Es hat sich hierbei um ein einfaches Sauerteig-Früchtebrot aus Roggenmehl und eingeweichten Kletzen gehandelt.

Mit der Weihnachtsspeise ging zudem oftmals der Brauch einher, einen zusätzlichen Teller für einen Verstorbenen herzurichten, der unberührt blieb und am nächsten Tag einem Armen geschenkt wurde. Den Verdacht, dass es beim Weihnachtsessen deshalb sehr andächtig zuging, können historische Quellen dagegen entkräftigen. So schreibt der Aufklärer und Sprachwissenschaftler Andreas Zaupser 1789 in der Nachlese zu seinem baierischen und oberpfälzerischen Idiotikon (=Wörterbuch) Folgendes: „Am Christtage nach der Metten ist bey gemeinen Leuten die Gewohnheit, sich bey Würsten und etwas Bier lustig zu machen. Dieses nennt man die Mettenwurst essen.“ Das klingt doch nach einem schönen Festessen.

Bleibt nur noch eine Frage: Was gibt es an Weihnachten zu essen?

LS

O Tannenbaum, O Tannenbaum. Von grünen Bäumen und blühenden Zweigen

Die vielen Weihnachtslieder, die bereits während der Adventszeit aus den Lautsprechern in Kaufhäusern und auf Christkindlmärkten schallen, sind uns allen geläufig. Das wohl populärste säkulare Weihnachtslied deutschen Ursprungs besingt seit dem 19. Jahrhundert den immergrünen Tannenbaum. Seine einfache Melodie lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Seine Textvarianten reichen von „Es hing ein Stallknecht seinen Zaum …“, ca. 1560, bis hin zu „Maryland, My Maryland“, das 1939 zum offiziellen „State Song“ des US-Bundesstaates Maryland erklärt wurde. Bevor „O Tannenbaum“ zum heute bekannten Weihnachtslied mutierte, war es ein Liebeslied. Die erste Strophe „O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter“ stellt den Baum mit seinen immergrünen Nadeln als Sinnbild der Treue dar. Die weiteren Strophen thematisieren – ebenfalls symbolisch – die Untreue. Als sich im 19. Jahrhundert in den bürgerlichen Wohnstuben der Brauch festigte, eine Tanne als Weihnachtsbaum aufzustellen, dichtete der Leipziger Lehrer Ernst Anschütz das Lied „O Tannenbaum“ 1824 schließlich zum Weihnachtslied um. Es sollte nun in allen Strophen den Baum mit seinen grünen „Blättern“ besingen und wurde nach „Stille Nacht“ weltweit zum Exportschlager.

O Tannenbaum, O Tannenbaum,

wie grün sind deine Blätter.

Du grünst nicht nur zur Sommerszeit,

nein auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, O Tannenbaum,

Wie grün sind deine Blätter.

Grüner Baum und blühende Zweige im Winter sind Lebenssinnbilder und daher beliebte Weihnachtssymbole. Auch das alpenländische Lied „Es blühen die Maien bei kalter Winterzeit“ handelt davon. „Maien“ sind Birkenzweige, die gewöhnlich an Fronleichnam die Prozessionswege schmücken. Im Volkslied erblühen sie zur Weihnachtszeit. Dieses „Wunder“ des winterlichen Grüns soll das Unerklärliche, das die Menschheit mit der Christgeburt verbindet, versinnbildlichen. Der „Barbarazweig“, der am 4. Dezember in die Vase gesteckt wird, um am Heiligen Abend seine Blüten zu entfalten, reiht sich in diese Symbolik ebenso ein wie die knospende Rose, die in einem Weihnachtslied den Neugeborenen bezeichnet.

Es ist ein Ros entsprungen

aus einer Wurzel zart,

wie uns die Alten sungen,

von Jesse war die Art.

Dem Volksglauben nach verheißen blühende Zweige an Weihnachten Glück. In der orientalischen Tradition bedeuten sie Ehrerweisung für Sieger und Herrscher und bringen den Wunsch nach dessen Unsterblichkeit zum Ausdruck. Hier schließt sich der Kreis zur christlichen Heilsgeschichte mit Geburt, Leben und Wirken, Tod und Auferstehung Jesu Christi.

Die 2000-jährige christliche Tradition und Kunst hat die Bildsprache nicht erfunden – Symbolik gab es bereits in früheren Kulturen. Dennoch hat das Christentum eine starke Zeichenhaftigkeit ausgebildet, die bis heute wirkt. Das leuchtende Beispiel in diesen Tagen stellt der geschmückte Christbaum dar, der wie kein anderer Brauchgegenstand das Weihnachtsfest symbolisiert.

MS

Der Adventskranz – ein vorweihnachtlicher Zeitmesser mit sozial- und religionspädagogischem Hintergrund

Die konkrete Entstehung von Bräuchen und Verwendung von Brauchgegenständen liegt häufig im Dunkeln. Selten genug weiß man genau, woher sie stammen, wer sie erfunden hat. Diese Erklärungsnot wird häufig mit den Bezeichnungen „überliefertes Volksgut“ / „uraltes Brauchtum“ kompensiert. Bräuche selbst werden gern auch mystifiziert, wenn man beispielsweise an die jungen Perchtengruppen denkt, deren Gründungen zumeist nicht auf örtlichen Quellen fußen. Ein Grund für so manche kulturgeschichtliche Wissenslücke liegt darin, dass die Kultur der einfachen Leute – sofern man ihnen überhaupt so etwas wie Kultur zubilligte – lange Zeit niemanden interessierte. Erst im 19. Jahrhundert rückt die „Volkskultur“ in den Blick des gebildeten Bürgertums und wird schließlich zum Forschungsgebiet einer Wissenschaft, die sich später Volkskunde nennt. Damit beginnt ein ethnologisch-heimatkundliches Narrativ, das im Kontext des neuen Heimattrends wieder vermehrt gefragt ist.

Entgegen der landläufigen Erklärungen, wonach Bräuche mindestens alt seien, wenn nicht sogar aus grauer Vorzeit stammen würden, lässt sich die Entstehungsgeschichte des Adventskranzes konkret nachvollziehen. Kulturgeschichtlich ist dieses Brauchgerät relativ jung. Dabei handelt es sich um eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, als christliche Religionspädagogik, Heimatbewegung und historistisches Kunstgewerbe die Folgen von Industrialisierung, Verstädterung und Verelendung abzumildern versuchten.

Es war Johann Hinrich Wichern (1808–1881), der 1839 den ersten Adventskranz entzündete. Wichern war Theologe, Sozialpädagoge, Begründer der Evangelischen Diakonie und leitete in Hamburg das „Rauhe Haus“. In diesem Waisenhaus wurden Straßenkinder des beginnenden Industriezeitalters betreut. Um seinen Schützlingen den Advent als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest näher zu bringen und die Wartezeit bis zum Heiligen Abend zu strukturieren, benutzte der Theologe ein Wagenrad, auf dem er 20 kleinen rote und vier große weiße Kerzen anbrachte. An jedem Adventabend wurde im Betsaal des Waisenhauses eine Kerze entzündet und damit die Zahl der Tage bis Weihnachten veranschaulicht. Ganz nebenbei lernten die Kinder so auch das Zählen. Dieser „Wichern-Kranz“ gilt als Urform des später auf vier Kerzen reduzierten Adventskranzes.

Die einfachere Variante setzte sich vor etwa 100 Jahren auch in den katholischen Regionen Deutschlands zum Teil gegen den Widerstand mancher Pfarrer durch. Zur Verbreitung des Adventskranzes trugen nachweislich verwundete Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkriegs bei. Viele von ihnen hatten den Brauchgegenstand in norddeutschen Lazaretten kennengelernt. Nach entbehrungsreichen Kriegsjahren empfänglich für Glaube und Brauch wurde mit ihrer Rückkehr in die Heimatorte des katholischen Südens auch die junge Tradition des adventlichen Zeitmessers importiert. Heute ist der Adventskranz aus keiner Kirche und fast keiner Wohnung mehr wegzudenken.

MS

Agrofotovoltaik – neue Form der Landwirtschaft?

Das sehr erfolgreiche Bürgerbegehren „Rettet die Bienen“ zum Thema Artenschutz in Bayern und das deshalb inzwischen runderneuerte bayerische Naturschutzgesetz zeigen, dass Teile der Bevölkerung und der verantwortlichen Politiker in Zeiten des Klimawandels zunehmend dafür sensibilisiert sind, dass ein „weiter so“ nicht sinnvoll ist.

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die sogenannte Energiewende ins Stocken geraten ist. Denn trotz aller Vorsätze, in Zukunft ohne fossile Energieträger und die Atomkraft auskommen zu wollen, fehlen seit Jahren die notwendigen Zuwächse bei Solar- und Windkraft oder sonstigen alternativen Energieformen, um die hochgesteckten Ziele annähernd zu erreichen.

Zudem kämpft die konventionelle Landwirtschaft mit den Themen Glyphosatverbot, Verschmutzung des Grundwassers, Erosion und Degradierung der Bodenfruchtbarkeit. Und sie wehrt sich dagegen, Haupt-Buhmann für alle Missstände im Umweltbereich zu sein.

Im dicht besiedelten Bayern und in der gesamten Bundesrepublik ist zudem ein Kampf um Flächen entbrannt zwischen Siedlungserweiterung durch Industrie-, Gewerbe- und Wohnungsbau, Verkehrsinfrastruktur, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz.

Es zeigt sich, dass der sogenannte „Flächenverbrauch“ künftig intelligenter und komplexer angegangen werden muss als bisher. Die Devise muss also heißen: „Sowohl als auch statt entweder oder“.

Hier könnte z.B. Agrofotovoltaik ein Lösungsansatz sein, der u.a. in Niederbayern auf ersten Testflächen erprobt wird. Hoch aufgeständerte, dem jeweiligen Sonnenstand nachgeführte Modulreihen inmitten produktiver landwirtschaftlicher Nutzflächen bieten sogar kilometerlange Blühstreifen für Wildpflanzen und bedrohte Tierarten, wenn meterbreite, nicht bewirtschaftete Flächen beiderseits der Metallpfosten zu deren Schutz installiert sind. Diese Streifen wären ein später Ersatz für die hektarweise verloren gegangenen Ranken und Raine mit ihrer sehr vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. Sie wären auch ein wichtiger Beitrag im Sinne des Bürgeranliegens „Rettet die Bienen“ durch eine neue Form der umweltverträglicheren Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels und Artensterbens.

Erste Versuche sind vielversprechend und könnten dazu beitragen, die oft unversöhnlichen Fronten zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Energieerzeugung durch ein modernes Modell zu versöhnen. Eine mögliche „win-win-win-Situation“ für alle Seiten. Es kann ein Baustein des Gegensteuerns für die neue Kulturlandschaft in Zeiten des Klimawandels sein. Und die Landwirtschaft wäre diesmal Vorreiter einer positiven Trendwende.

HW

Obstbau in Niederbayern

Noch ist die Ernte in vollem Gange. Noch bis Ende des Monats werden Äpfel eingebracht, direkt verzehrt, eingelagert oder weiterverarbeitet. Denkt man an den Obstanbau in Deutschland, kommt einem vielleicht auf Anhieb das Alte Land im Südwesten von Hamburg oder der Bodensee in den Sinn. Beim Vergleich der Obstbauflächen der sieben Regierungsbezirke Bayerns belegt Niederbayern Platz fünf.

Ein Hauptgrund für den verhältnismäßig geringen Obstanbau hierzulande ist der sogenannten „Generalobstbauplan“, der in den späten 1950er Jahren für ganz Deutschland beschlossen und in Niederbayern ganz besonders gründlich umgesetzt wurde. Er besiegelte die wirtschaftlich motivierte Absicht, den Obstanbau auf dicht bepflanzte, kleine Spindelbäume in Monokultur umzustellen. In der Folge wurde die Rodung von alten Streuobstbeständen sogar staatlich gefördert. Schätzungen des NABU-Bundesfachausschusses für Streuobst zufolge gingen die Bestände an Streuobstwiesen in Deutschland von rund 1,5 Millionen Hektar im Jahr 1950 auf rund 300000 Hektar in den 1990er Jahren zurück. Damit wurde nicht nur die reine Menge, sondern auch die Vielfalt der Sorten dramatisch verringert. Mit diesem Verlust einhergehend verloren auch gemeinschaftsbildende Kulturtechniken wie die Dörrobstherstellung oder das Mosten an gesellschaftlicher Verbreitung.

Die Obstbau-Kultur Niederbayerns lässt sich heutzutage in manchen Gegenden besonders gut sehen und erleben. So weiß man beispielsweise in und um Ortenburg herum, dass ein ausgewogener Most am besten herzustellen ist, indem man säuerliche Apfelsorten mit milderen Birnensorten mischt. Solches Wissen wurde von Generation zu Generation mündlich weitergeben und prägte die Landschaft, da die Auswahl der kultivierten Sorten entsprechend dem traditionell erworbenem Wissen vorgenommen wurde. Neben dieser Gegend im Passauer Land weisen die Namen alter, im Sortiment heutiger Supermärkte nicht vorhandener Sorten wie „Rottaler Weinbirne“ oder „Vilstaler Weißapfel“ deutlich auf den einheimischen Obstanbau hin.

Auch Stadtwappen können hier aufschlussreich sein. So zeigt das Wappen der Gemeinde Lalling einen roten Apfel und unterstreicht so bildlich die Bedeutung des Obstanbaus für den Lallinger Winkel, der auch als Obstschüssel des Bayerischen Waldes bezeichnet wird. In Lalling wurde auch von 1861 bis 1904 eine Distriktsobstbaumschule unterhalten. Für die Vermittlung von obstbaulichem Grundwissen ist heutzutage der vom Bezirk Niederbayern betriebene Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau in Deutenkofen zuständig. Hier werden aktuell rund 550 Obstsorten angebaut und z. B. auf Ihre Eignung für einheimische Verhältnisse hin erprobt, wobei vor allem die Hitze- und Trockenheitsresistenz zukunftsträchtige Themen sind. Zusätzlich werden hier in Kursen Brenner und Baumwarte ausgebildet. Insbesondere letztere können dadurch, dass sie das Wissen in die Gemeinden Niederbayerns tragen und dort als Ansprechpartner dienen, einen wichtigen Beitrag für Niederbayerns blühende Zukunft leisten.

LS

Lebensraum Stadt

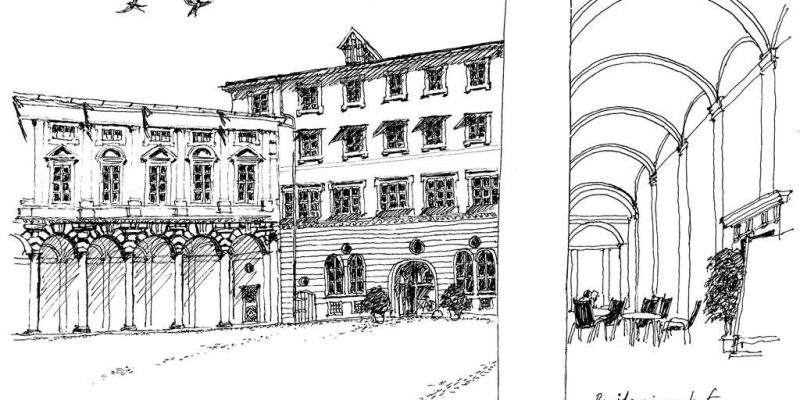

Abseits belebter Plätze und Straßen finden sich in vielen Städten ruhige Orte zum Entspannen. Zu solch einem Ort innerhalb des Landshuter Stadtzentrums gehört der Residenzinnenhof; auch im Sommer und an sonnigen Herbsttagen, wenn in der Fußgängerzone rund um die mehr als 1.000 Café-Stühle der Bär tobt und Menschenmassen unterwegs sind.

Im Residenzinnenhof gibt es Ruhe und Stille, fernab vom nahen Trubel, der nur wenige Meter entfernt abgeschirmt durch dicke Renaissancemauern herrscht: Ideal zum Tagebuchschreiben oder Lesen verbunden mit dem Genuss eines Cappuccinos oder Campari-Soda oder auch nur, um v. a. im Spätherbst das strahlend tiefblaue Himmelsrechteck zu bestaunen, auf den deutscher und italienischer Bau über dem Hof den Blick freilassen.

Der Aufenthalt dort ist wie ein Kurzurlaub in Italien – bei minimalem zeitlichen und finanziellen Aufwand: Ein Gratis-Geschenk in Niederbayerns Hauptstadt für stille Genießer. Und das nur, weil sich ein ehrgeiziger Wittelsbacher Herrscher einen so prächtigen Palazzo wie in Mantua nördlich der Alpen eingebildet hat.

In den vergangenen Jahren hat die bayerische Schlösser- und Seenverwaltung zusammen mit der Stadt nach und nach den Reiz dieses Ortes für Ausstellungen, Aufführungen und neuzeitliche Events aller Art erkannt. Das Jahrhunderte lang in Sand gebettete Flusskieselmaterial aus der nahe gelegenen Isar ließ man daher schrittweise in Beton verlegen, um dem Schwerlastverkehr und den häufigen Nutzungsbelastungen Rechnung zu tragen.

Faszinierend ist immer wieder, wie wenig Besucher und Besucherinnen diesen herrlichen Platz im Lebensraum Landshut untertags frequentieren. Woran mag das liegen? An der zu einsamen „langweiligen“ Ruhe im Gegensatz zur lebendig-quirligen Geschäftigkeit an der Straßenmeile zwanzig Meter weiter?

Die anstehende Residenz-Sanierung der arg buckligen Oberfläche zugunsten von ebenen barrierefreieren Spaltkieseln öffnet vielleicht die Tore für bisher unbekannte Besucherströme…

Eine Vision nach einem einmaligen Wasserspiel würde den Residenzinnenhof ebenfalls beleben: Mitten im Sommer könnten ca. 250 Zuschauer im Innenhof von ihren sternförmig arrangierten Stühlen aus mit offenem Mund zusehen, wie extra in die 14 historischen Dachrinnenspeier gepumptes Regenwasser malerisch aus großer Höhe als Strahl oder feuchte Gischt zu Boden plätschert oder rieselt – je nach Druck und Einstellung der Wassermenge. Nach gut einer Minute wäre das Spektakel vorbei und alle könnten beseelt und erfrischt von der Schönheit dieser Aufführung nach Hause gehen.

Doch wahrscheinlich ist´s sinnvoller, es bleibt bei einem Traum. Und beim buckligen Flusskieselbelag. Denn dann steigen die Chancen, dass die Ruhe und Stille dieses Ortes mitten in der Altstadt noch lange erhalten bleiben…

HW

Tradition verkauft sich gut

Der Begriff Tradition ist sehr weit gefasst. Er bezeichnet nicht nur Sitten und Bräuche, sondern die Gesamtheit des Wissens und der Fähigkeiten einer Kultur. Trotzdem, wer denkt nicht zuerst an Folkloristisches wie Trachten, Bräuche und Volksfeste, sobald hierzulande der Begriff Tradition fällt? Traditionsreichtum dieser Art verortet man bevorzugt in Bayern.

Insbesondere die Tourismusbranche hat es verstanden, den traditionsbewussten Freistaat weltweit als Marke zu etablieren. Sobald Besucher aus den USA und dem Fernen Osten Good Old Germany bereisen, steht Bayern auf der Liste sogenannter Destinationen obenauf. Das Land mit seinen Königsschlössern und voralpenländischen Seen zu bestaunen, die Menschen bei blasmusikbegleiteten Trachtenumzügen, Schuhplattler- und Schnupfwettbewerben oder in Bauerntheaterrollen zu erleben, macht viele Touristen glücklich. Denn kultur- und naturlandschaftliche Sehenswürdigkeiten fügen sich mit gern vorgeführten Traditionen zu einem liebgewonnenen Bild zusammen. Das traditionsfreudige Bayern gibt nicht nur sein Bestes, die Erwartungen der Gäste zu erfüllen; Bayern gefällt sich in dieser Rolle auch selbst.

Doch neben allen Schaubräuchen gibt es andere, weniger extrovertierte Traditionsphänomene – zum Beispiel Handwerkstraditionen. Damit ist nicht der „Austragler“ gemeint, der im Freilichtmuseum ausgestorbene Handwerkstechniken wie Schindelschnitzen oder Seilziehen vorführt. Nein, trotz moderner Maschinen und Werkzeuge stehen Berufe wie Uhrmacher, Instrumentenbauer, Gold- und Silberschmiede, Glasbläser, Keramiker aber auch Mauer und Zimmerer oder Bäcker, Winzer und Bierbrauer in einer langen und vor allem lebendigen Tradition.

Traditionen bestehen eben nicht nur aus Relikten, die aus vergangener Zeit übriggeblieben sind und der Pflege bedürfen, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Mit jeder Generation kommen zum kulturellen Erbe und alten Wissen neue Herausforderungen und Entwicklungen hinzu. Sie gilt es zu meistern und das alte Können mit neuem zu ergänzen. So bleiben Traditionen bestehen. Der langen Kette an überliefertem Erfahrungen und Handlungsmustern werden also – bildlich gesprochen – ständig neue Glieder hinzugefügt.

Der Begriff Tradition ist positiv besetzt. Das weiß und nutzt die Werbung seit langem erfolgreich. Es wird kaum eine Brauerei geben, die sich nicht auf das bayerische Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516 und seine hauseigene Brautradition beruft. Selbstverständlich versteht es auch der berühmteste aller bayerischen Bäcker, historisch an die einst höfische Pfisterei anzuknüpfen und seine Handwerkstradition zu feiern. Unternehmen mit langer Tradition setzen Tradition gleich mit Kontinuität, Erfahrung und Verlässlichkeit insbesondere im Hinblick auf die Qualität ihrer erzeugten Produkte. Nicht zuletzt, weil Tradition verpflichtet, wie man oft liest.

MS

Kulturgut Fischerei

Die Fischerei ist ein weites Feld. Deshalb haben sich angehende Angler bei ihrer Vorbereitung auf die staatliche Fischerprüfung u. a. mit Fischkunde, Gewässerkunde, Gerätekunde, aber auch mit umfangreicher Rechtskunde in Gestalt des Fischerei-, Tierschutz- sowie des Naturschutzgesetzes zu beschäftigen.Wer aber würde in diesem Zusammenhang den Kulturbegriff erwarten?

Interessanterweise erwähnt Artikel 1 (4) des Bayerischen Fischereigesetzes gleich zweimal den Begriff Kultur. Wörtlich heißt es dort: „Eine nachhaltige Fischerei liegt im öffentlichen Interesse und ist als ein wesentliches, die bayerische Kulturlandschaft mitprägendes Kulturgut zu erhalten und zu fördern.“

Kulturgut Fischerei – das mag Musikliebhaber, Kunstfreunde oder Theaterbegeisterte mit klar abgegrenztem Interessensgebiet erstaunen oder erst gar nicht interessieren. Die Archäologie, die Kulturwissenschaft und offensichtlich auch der Gesetzgeber sehen den Kulturbegriff jedoch in einem größeren entwicklungsgeschichtlichen und gesellschaftlichen Kontext: Sie reduzieren diesen nicht ausschließlich auf Kunst, wie es die Feuilletons suggerieren.

„Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt – im Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur“, lautet eine populäre Definition. Gewiss entspringt das Lebewesen Fisch dem Element Wasser und ist zunächst das Ergebnis einer natürlich-biologischen Evolution. Nicht aber der Fischfang samt unterschiedlicher Fangarten und -geräte, nicht die Fischzucht, die Gewässerbewirtschaftung und Teichwirtschaft samt ihrer Auswirkungen auf die heimische Kulturlandschaft oder die raffinierten Methoden der Fischzubereitung, die uns das wertvolle Nahrungsmittel schmackhaft machen. All dies hat sich der Mensch im Lauf seiner Kulturgeschichte durch Experimentieren und Erfahrung erarbeitet.

Ebenso wie das Werkzeug des Musikers, das Instrument, möglichst gut klingen soll, muss beispielsweise das Handwerkszeug des Fischers, die Angelrute, den Zweck erfüllen, für den sie konzipiert wurde. Oder um im Bild zu bleiben: Am allerwenigsten geht es darum, einfach nur irgendwie zu angeln oder zu musizieren. Wo eine Flöte benötigt wird, kann man keinen Kontrabass besetzen, und mit einer leichten Fliegenrute wird man keinen schweren Donauwaller fangen. Der Mensch hat sich eben viele Kulturtechniken ausgeklügelt – darunter auch Fischfangmethoden, mit denen er einst sein Überleben sichern konnte.

Dies und vieles mehr zählt im weitesten Sinn zu seinen kulturellen Leistungen. Somit nimmt das Kulturgut Fischereibereits in der Altsteinzeit vor 90.000 Jahren seinen Anfang und nicht erst durch die Fisch-Stillleben der Alten Meister oder mit Franz Schuberts Kunstlied „Die Forelle“ (op. 32 / D 550), das namensgebend war für sein heiteres „Forellenquintett“ (op. post 114 / D 667).

MS

Vom Heiligen Geist zum Plagegeist?

Über den Esstischen in den alten niederbayerischen Kuchln und Stuben schwebte zum Segen von Speis und Trank sowie zum Schutz der Tischgemeinschaft häufig der Heilige Geist. Das war eine geschnitzte, farbig gefasste Taube, eingerichtet in eine Glaskugel. Daher rührt die Bezeichnung „Eing’richtl“. Weil der Dampf der heißen Suppe an der gläsernen Heilig-Geist-Kugel kondensierte und zurücktropfte, sprach der bairisch-barocke Volksmund bildlich vom „Suppenprunzer“, der sich segensreich in die Suppenschüssel ergoss. Was hinter dieser erheiternden Benennung steckt, ist nichts anderes als die volksfromme Auslegung eines Bibelworts, wonach der Geist Gottes weht, wo er will. (Joh 2,3)

Die christliche Dreifaltigkeitslehre bezeichnet den Heiligen Geist als dritte göttliche Person nach Gottvater und Jesus Christus, dem Gottessohn. In der christlichen Kunst ebenso wie im religiösen Volksbrauch wird der Heilige Geist von der Taube symbolisiert. Sie steht u. a. für Friede, Sanftmut, Freude, Liebe und Treue. Letzteres wohl auch deswegen, weil Tauben in lebenslanger Monogamie leben. Aus alledem erklärt sich die Hochzeitstaube, die man am „schönsten Tage des Lebens“ so gern in die Lüfte entlässt.

Weit weniger geschätzt wird die Taube im Alltag vieler Großstädte. „Stadttauben“ genießen bei sogenannten „Taubenhassern“ als „Ratten der Lüfte“ und Plagegeister einen denkbar schlechten Ruf. Ihr gehäuftes Vorkommen führt zu Konflikten, weil sie Gebäude, Plätze und Restaurantterrassen verschmutzen. Vor allem sollen sie Krankheiten übertragen. Hingegen relativieren Taubenfreunde und „Taubenfütterer“ solche Aussagen. Denn nach vorherrschender medizinischer Meinung wird die Ansteckungsgefahr für den Menschen als sehr gering eingestuft. Die Denkmalpflege, die sich mit dem Thema Taubenmist auseinandersetzt, weiß mittlerweile aus Untersuchungen, dass seine „ätzenden“ Eigenschaften weitaus weniger aggressiv auf Gebäude einwirken als die Luftverschmutzung und das Streusalz des Winterdiensts.

Tatsächlich treten Haustauben aber in den Städten zum Unmut vieler Menschen in Schwärmen auf, insbesondere dort wo sie Futter finden. Nicht nur deshalb ist Taubenfüttern verboten und wird als Ordnungswidrigkeit sogar mit teilweise empfindlichen Bußgeldern geahndet. Vielmehr soll die weitere Ausbreitung der Tauben auf möglichst unterschiedliche Weise verhindert werden.

Aber wie so oft war es nicht allein die Natur, die zum Dilemma großstädtischer Taubenplagen führte. Schließlich wurden alle Haustauben vom Menschen zu vielerlei Zwecken von der wilden Felsentaube herausgezüchtet: als Brieftaube, Fleischtaube oder Modetaube mit unterschiedlichen Farben und Formen des Federkleids. Ihre verwilderten Nachkommen haben sich als „Stadttauben“ mit ihrer geringen Scheu vor Menschen wieder in deren Nähe angesiedelt. Städtische Strukturen mit hochgelegenen Balkonen, Mauernischen und Gebäudesimsen bieten ideale Brutplätze, die dem natürlichen Lebensraum der Felsentaube ähneln.

Man hat viele Versuche gestartet, um überhandnehmende Taubenpopulationen einzudämmen. Der Fang, der Einsatz von Raubvögeln, Entzug von Nistplätzen, das Verscheuchen oder die Abwehr mit Netzen und Taubenspikes erwiesen sich bisher als wenig wirksam. Aus tierschutzrechtlichen Gründen versagt sich das Vergiften; und der Abschuss ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. Das „Leben mit Stadttauben“, wie ein Leitfaden der Landeshauptstadt München titelt, ist zu einer Herausforderung geworden, die auch andere deutsche Großstädte beschäftigt.

Eine Lösung zeichnet sich dennoch ab: Taubenhäuser. Die Tiere halten sich darin nicht nur nachts auf, sondern auch einen Großteil des Tages. Dort werden sie kontrolliert gefüttert und setzen ihren Kot ab, wodurch sich die Verschmutzung der Umgebung spürbar verringert. In den bereitgestellten Brutnischen legen sie ihre Eier ab, die regelmäßig durch Attrappen ausgetauscht werden. So verringern sich die Taubenpopulationen, die hygienischen Risiken für den Menschen und die Gesundheitsgefährdungen, denen die Tiere bei der Futtersuche durch die Aufnahme von Speiseresten und durch Verletzungen ausgesetzt sind. Überdies können sich „Taubenfütterer“ beim Betrieb von Taubenhäusern ehrenamtlich engagieren. Taubenhäuser dienen so dem sozialen Frieden zwischen Taubengegnern und Taubenfreunden wie dem Wohl der Tiere, die eine artgerechte Behandlung verdienen.

MS