Das Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“ ist eines der beliebtesten Weihnachtslieder. Dabei ist das Lied gar nicht so alt. Den Text hat, wie der österreichische Heimatforscher Alfred Herrmüller vor kurzem herausgefunden hat, der katholische Pfarrer Anton Reidinger (1839-1912) vor genau 140 Jahren, im Jahr 1884 verfasst. Was die Musik angeht, hat er auf ein altes Kirchenlied zurückgegriffen. Dass man einem Lied einen neuen Text verpasst, ist eine gängige Praxis. Das gleiche ist zum Beispiel bei „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und „Zu Bethlehem geboren“ passiert. „Es wird scho glei dumpa“ ist für Aufführungen des traditionellen Krippenspiels im Salzburger Land gedacht, um dessen Wiederbelebung sich Reidinger bemüht hat.

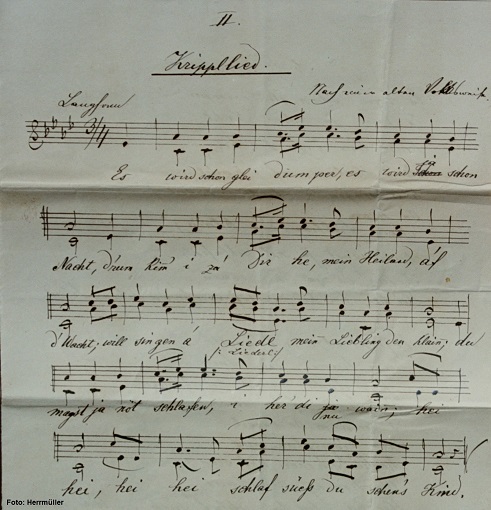

Die Melodie, die er verwendet, ist die des schlichten Marienlieds „Maria zu lieben, ist allzeit mein Sinn“, das erstmals Mitte des 18. Jahrhunderts in Gesangbüchern erscheint. Das Lied ist für den Gemeindegesang extra leicht und schlicht gesetzt. Und das hat auch seinen Sinn, denn in diesem Lied geht es nicht so sehr um die Melodie, sondern um den Text: Die Melodie spielt hier nicht die Hauptrolle, sondern der Lobpreis Mariens. Wie man am Notenbeispiel ganz leicht erkennen kann, ändert Reidinger nichts an dem harmonischen Fundament, das sich auf die erste und die fünfte Stufe beschränkt. Aber er verändert die Melodie, denn aus dem Kirchenlied, bei dem der Subtext, die Marienverehrung, im Zentrum steht, muss ja ein volkstümliches Wiegenlied bzw. Hirtenlied werden, bei dem anders als beim Marienlied die Melodie und nicht so sehr der Text eine wichtigere Rolle spielt.

Im Marienlied bildet das Wort „allzeit“ bzw. „Diener“ auf dem Spitzenton d‘‘ den Höhepunkt des ersten Verses. Die Schlüsselworte „Maria“, „lieben“, „allzeit“ und „Sinn“ stehen immer am Taktanfang und auch das hat seinen Sinn, denn im Dreivierteltakt ist, was das Metrum angeht, der erst Schlag der gewichtigste. Die Symmetrie des Marienlieds aber opfert Reidinger – zurecht, denn sein Text ist profaner, nicht schlicht, sondern, zumindest am Anfang, simpel. Also muss die Melodie reizvoller werden. Und deswegen führt Reidinger zum Beispiel gleich in Takt zwei einen punktierten Terzsprung ein. Warum? Im Marienlied ist beim Schlüsselwort „lieben“ keine melodisch auffallende Verzierung angebracht, die den Text stört. Im Wiegenlied der Hirten hingegen fällt das Schlüsselwort weg und eine Repetition wie im Original wäre einfach langweilig, weil der Subtext fehlt. In Reidingers Vorlage kommen Intervallsprünge (bis auf den Quartsprung zu Anfang und den absteigenden Terzgang in Takt drei) erst im bewegteren Mittelteil vor. Im Marienlied ist das ein sanftes Stilmittel, um wenigstens einen kleinen Kontrast zur Schlichtheit des Anfangsverses zu bilden. Dieser sanfte Kontrast fällt nun weg, weil Reidinger bereits den Anfangsvers melodisch bereichert hat und den Mittelteil ohne Änderungen übernimmt. Auch die Wiederkehr des Anfangs übernimmt er, fügt jedoch einen völlig neuen Schlussteil mit dem Text „hei, hei, hei, schlaf süß du schön’s Kind“ hinzu. Dass diese Coda nötig ist, liegt an Reidingers Änderung in Takt drei: Hier hat er statt der vom Spitzenton absteigenden Bewegung des Originals, der eine natürliche Schlusswirkung innewohnt, auf Zählzeit eins und zwei den Ton c‘‘ wiederholt, eine Konsequenz aus der Änderung im Takt davor, denn Reidinger hat das Potential des Spitzentons bereits in Takt zwei verschenkt und kann ihn aus dramaturgischen Gründen in Takt drei nicht noch einmal bringen. Weil also die natürliche Schlusswirkung des dritten Taktes nicht mehr funktioniert, hat sich Reidinger einen Schluss, mit aufgeregt hin- und herspringenden Quint- und Terzsprüngen, ausgedacht, die gar nicht zur mehr linearen Bewegungsweise des Lieds passen.

Hat Reidinger nun das Original verpfuscht? Nein, denn die Intention beider Lieder ist völlig unterschiedlich: Das Original ist ein in seiner Schlichtheit rührendes Marienlied, und Reidingers Bearbeitung ein leutseliges, etwas aufgezäumtes Wiegenlied für ein Krippenspiel. Dieser kleine Beitrag soll Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch gar nicht das zu Recht beliebte Weihnachtslied vermiesen, sondern nur darauf hinweisen, wie schwer es doch ist, für eine Melodie einen anderen Text zu finden, denn Text und Melodie sind enger verbunden als man meint.

Foto: Alfred Herrmüller

Christoph Goldstein