Auf der Suche nach regionalen musikalischen Besonderheiten begegnet uns immer wieder auch der Zwiefache, ein takt- bzw. tempowechselnder Tanz, der es 2016 sogar ins Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission geschafft hat. Die Musikgattung gilt als identitätsstiftende Kulturform, die in großer Vielfalt erscheint. Die Unregelmäßigkeit des Taktwechsels weckt das Interesse, die rhythmische Nuss, die hinter jedem einzelnen Zwiefachen steckt, zu knacken. Man möchte ergründen, in welcher Reihenfolge sich jeweils Dreiviertel- (Walzer) und Zweivierteltakt (Dreher) aneinanderreihen. Was für ein Vergnügen, wenn man die musikalischen Schwerpunkte erkennt und die reizvollen Melodien mühelos singt, musiziert oder tanzt!

Eine der bekanntesten Zwiefachenmelodien ist das Suserl oder Zuserl. Im Wörterbuch des bayerischen Sprachforschers Johann Andreas Schmeller aus dem 19. Jahrhundert wird Zusel als „Schimpfbenennung einer Weibsperson; Concubina“ beschrieben. Darüber hinaus gibt es kindersprachlich das Wort Zuserl oder Zus für Schweinchen. Im Volkskulturarchiv des Bezirks Niederbayern (VABN) finden sich verschiedene Notationen des Zwiefachen, die sich geringfügig unterscheiden – so, wie man sich in der Praxis die Melodie eben zurechtgespielt hatte:

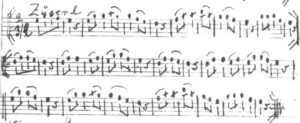

Handschrift aus Vohburg, notiert von Hans Mathes zwischen 1968 und 1978, VABN N 3.

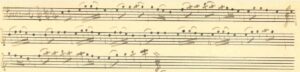

Handschrift aus dem Besitz von Josef Müller, Abensberg, notiert vor 1905 in alter Zwiefachennotation: eine Achtelnote im Drehertakt entspricht einer Viertelnote im Walzertakt, VABN N 5.

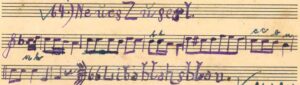

Handschrift aus Bernried b. Metten, notiert von Alois Prebeck 1948, notiert in alter Zwiefachennotation, VABN N 338/8.

Bis in die 1970er Jahre fand der Zwiefache unter dem Titel „Zuserl“ Verbreitung – so lange, bis der Volkssänger Josef Eberwein (1895-1981), Gründer der bekannten Dellnhauser Musikanten, 1972 unter dem Titel „’s Suserl“ zwei Strophen veröffentlichte, die vom Tanzen mit einem Mädchen namens Suserl handelten. Damit wurde die despektierliche Bedeutung des Begriffs Zuserl elegant umgangen. Mit dem neuen Text erlangte der Zwiefache große Bekanntheit und findet sich bis heute im Repertoire vieler Volksmusikgruppen. Eberweins Text findet sich hier: https://www.stammtischmusik.at/noten/suserl.htm

Weitere Verbreitung erlangte die Melodie 1995 als „Mäkki-Lied“ in einer Neuvertextung von Otto Göttler: Mit den Anfangszeilen „Hunger kriag i glei, wann i an Mac Donald’s siech, wird’s mir im Magn drin warm, ziagt’s ma‘n glei zsamm“ widmete sich Göttlers musikkabarettistische Gruppe Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn satirisch-frech dem Thema Fastfood. Das Stück wurde einer der größten Erfolge der bayernweit bekannten Gruppe. Hier kann man es anhören: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8hYKORj5s2o&t=0s

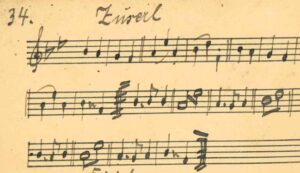

Handschrift aus dem Besitz von Alois Stadler, Nöham, notiert 1920 in alter Zwiefachennotation, VABN N 323/162.

Im diesem Beispiel aus Nöham begegnet uns eine weitere Variante des Zwiefachen – diesmal nicht mit anderem Text, sondern mit einer völlig anderen Melodie. Deren erster Teil ist eigentlich als „Zimmermichl“, „Zipfe Miche“ oder „Sommerer Michl“ bekannt. Vergleicht man alte Notenhandschriften, zeigt sich immer wieder einmal: Ein und dieselbe Zwiefachenmelodie kann unter verschiedenen Namen überliefert sein, ebenso wie uns unter einem Namen ganz unterschiedliche Melodien begegnen. Dies ist bei den vielfältigen Verbreitungswegen und überwiegend mündlicher Überlieferung von Volksmusik durchaus möglich. Es gibt hier keine „richtige“ oder „falsche“ Version. Die Varianten und Unterschiede können vielmehr als Beweis dessen gedeutet werden, dass die Melodien rege in Gebrauch waren, vielfach weitergegeben wurden und unterschiedlich zurechtgespielt wurden. Die Zwiefachen mischen also nicht nur Taktarten bunt durcheinander, sondern hin und wieder auch ihre Namen und Melodien …

Veronika Keglmaier